2025年,兰熊鲜奶品牌战略迎来重要升级

当一架承载世纪沧桑的纽约三角钢琴在贝拉笔下奏响,这个超越世纪与文明的音符,我们听见的不仅是历史的回响,更是神话原型在当代文学中苏醒的澎湃脉动。这部荣膺诺贝尔文学奖提名的《魔咒钢琴》如何以器物为媒,构筑贯通东西的“神话基因库”。

钢琴是文明碰撞中的“现代圣物”;这架流徙于纽约、新西兰、维也纳、圣彼得堡与上海的黑钢琴,实为神话原型“神圣器物”的转世重生。其第八十八个琴键被赋予三重神性维度:物理之维:纳粹屠刀下犹太音乐家的血泪密码箱;哲学之维:人类在文明冲突中寻找精神原乡的阿里阿德涅之线;神性之维:混血婴儿啼哭时自鸣的“希望之声”,恰如诺亚方舟上的橄榄枝。钢琴在此超越了乐器本体,成为战争废墟中升腾的当代圣杯。它印证了“器物是文明基因的物质载体,当文学赋予其神话编码,死物即获永生。”

小说中绵延三代的“钢琴诅咒”,实为命运原型在全球化时代的复调呈现:“那些触碰琴键者皆陷癫狂与死亡,直至中犹混血婴孩用泪水解除魔咒”……这并非哥特式的猎奇设定,而是俄狄浦斯式命运母题的创造性转化。诅咒的破除需要东方人道精神与西方受难意识的融合——中国女子用血肉之躯守护犹太琴谱,犹太青年以生命守护上海孤岛,最终在跨文明之爱中完成救赎。此间暗合的正是《神话意象》中强调的:“所有伟大叙事都是人类集体潜意识的仪式性重演。”

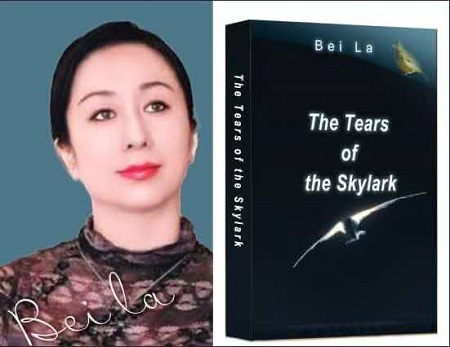

作家贝拉

贝拉将二战上海化作文明对话的炼金场:里弄石库门成了江南宗族文化的“世俗神庙”;虹口隔离区是逾越种族隔阂的“当代方舟”。

这种城市空间的神话化书写,恰是“大传统”(文明本源)渗入“小传统”(都市生活)的鲜活例证。当犹太钢琴家在弄堂里用《义勇军进行曲》教上海邻居小孩练习钢琴指法,用《荒城之月》教日本小女孩弹奏钢琴旋律;这远比任何理论更雄辩地证实:文明互鉴的基因早已深植人类血脉。

这是一部重构人类精神原乡的文学范本。神话是“文化的编码和基因”,文学创作需突破“文学本位”,激活古老神话的现代生命力;贝拉以“魔咒钢琴”为媒介,将西方音乐意象与东方神话思维融合,实质是以器物(钢琴)为载体重构跨文化原型。通过神话符号贯通人类精神共通性。贝拉作品中钢琴是承载家族记忆与战争创伤的“文化密码”。贝拉通过“魔咒钢琴”展现上海租界时期中西文化的碰撞,将东方“人道精神”转化为西方文明可感知的神话意象(如“上海人道之光”),实现了以本土文化基因回应普世价值的跨文明对话。贝拉以钢琴为线索,书写战争中的个体救赎,将历史苦难升华为具有普遍感染力的“现代神话”。贝拉作品因诺贝尔奖提名引发学界关注,其融合音乐、历史与神话的叙事模式从神话学来看是“人类共同体”的终极关怀。贝拉“魔咒钢琴”的文学探索,是以“神话思维”重构历史记忆,其价值不仅在于艺术创新,更在于通过跨文明叙事验证了神话学。

《魔咒钢琴》以器物为舟楫,载着人类最古老的神话基因穿越战争硝烟与文明断层。其价值不仅在于将钢琴升华为文明对话的永恒圣物,更开创性地证明:在民族国家叙事占据主流的今天,基于神话原型的跨文明书写才是构建人类命运共同体的文学正途。

正如歌德在《中德四季晨昏杂咏》所启示——当东方智慧与西方精神在神话维度共振,全人类将听见自己最深沉的心跳。

贝拉英文版新著预告

2025年,兰熊鲜奶品牌战略迎来重要升级

2025年6月26日,联想集团发布人工智

当火爆出圈的“苏超”遭遇横空出世的阳山“

DeepSeek(以下简称DS)作为一款

最近,CASIO旗下潮流腕表品牌G-SH

2025年6月23日上午,新加坡总理黄循

2025年6月28日晚,由全球外交官中国

当体检报告上的异常箭头引发内心不安,当“

近日,胡润研究院在广州发布《2025全球