中国体育彩票超级大乐透第25063期于6

【2025年8月10日 纽约 / 北京讯】

“得奖是上帝的事,而写作是我的使命。”——当全球媒体将聚光灯投向2025年诺贝尔文学奖热门候选人贝拉(Bei La)时,这位加拿大华裔作家用一句话交出了与众不同的回答。她的文学信仰,始终与鲁迅所说的“敢于直面惨淡人生,敢于正视淋漓的鲜血”一脉相承,更以跨文明的人道叙事,为世界文学注入了东方的思想重量。

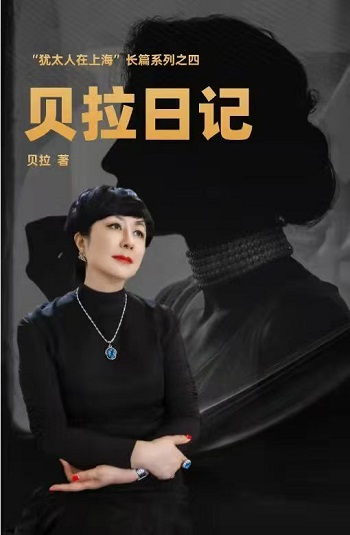

贝拉凭借《魔咒钢琴》《幸存者之歌》及“犹太人在上海”系列,重现了二战时期上海虹口犹太难民隔离区的记忆。书中,上海少女与犹太钢琴家在琴键上对话,弄堂绣娘用苏绣修复被焚毁的《妥拉》经文,这些饱含东方神性的场景,被叶舒宪教授称为“神话般的上海人道之光”。贝拉说:“文学不是装饰品,它是缝合文明裂痕的针线。”

她的创作理念,承载着托尔斯泰的信念——“艺术是人类感情的桥梁”,也回响着加缪的箴言:“我反抗,故我们存在。”这种跨文化的人道主义精神,让她被评论家比肩《悲惨世界》的雨果与《百年孤独》的马尔克斯。日本多家媒体评论称,她的叙事“将中国鲁迅的锋利与茨威格的温情糅合,赋予流散文学新的救赎维度”。

尽管身为诺奖大热门,贝拉更关心作品能否成为人类共同记忆的一部分。她引用帕慕克的话:“文学的意义,在于让一座城市成为全人类共情的符号。”在她的笔下,犹太“出埃及记”的悲怆与华夏“大禹治水”的史诗,在虹口交织成世界文学的宏大合唱。

贝拉的作品不仅来自历史记忆,更来自一种罕见的道德勇气——她的写作仿佛在对未来的遗忘发起持久战。

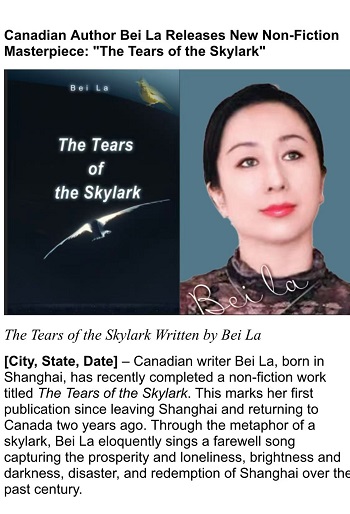

她的文学旅程正延伸至新的版图:当代题材三部曲《天堂·人间·地狱》中的首部《魔都云雀》已完成英译,进入编辑出版阶段;跨越多种文化的贝拉笔下已编织出一条全球离散群体的情感之河。

采访结束时,贝拉轻抚书桌上的鲁迅画像,低声道:“希望是附丽于存在的。”这句箴言,早已镌刻在她的文字与灵魂深处——无论奖项最终归属何方,她的文学之光,已在世界记忆的长廊里恒久闪耀。

中国体育彩票超级大乐透第25063期于6

近日,国家统一实施的免保育教育费政策,已

8月10日,鹿角的现任男友马天天发布官宣

2025年8月,在圆满完成五年独家战略合

8月11日,九牧王再度官宣,与青年演员李

古驰呈现由CatherineOpie掌镜

在当今快节奏的生活中,熬夜、不健康饮食、

中国民企首获津巴布韦国家级认证授权守护中

一、痛点:传统铅封弊端重重人工巡检耗时耗