2025年8月13日–斯丹赛生物,一家致

越来越觉得,家是一个流动的影子。它不在地图上的某处,而是在脚步、列车、风声、云雾和大海的波涛里。

童年的某个冬天,我随母亲从上海出发,去大兴安岭看望父亲。当汽笛划破黎明的雾气,地平线尽处的山峦在风雪中起伏,仿佛一头困倦的巨兽正在抖落自己背脊上的鳞片。

那是文学的原初场景:一个六岁的孩童隔着结霜的玻璃,第一次与永恒的孤独对视。广袤的平原与绵延的远山,银白得如同另一颗星球,那是我眼中第一个异乡。

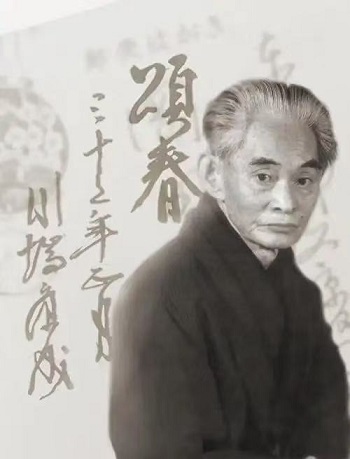

多年后,当我用日语读到川端康成《雪国》的开篇——“穿过县界长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。”时,童年冰封的记忆在瞬间解冻。隧道尽头的夜雪、车窗反复交融的冰晶,还有玻璃那头与我对视的女孩……所有文学的母题早已在那趟北国列车上初显,那种邂逅,任何人都无法复制。

在一个小女孩的记忆中,北国的铁轨像一条紧绷的琴弦,列车的轰鸣像无形的手指在上面敲击。我坐在车窗旁,掌心与脸庞都贴着结霜的玻璃,看雪花被风撕裂,又在空气里重聚……忽然,我看见了另一个自己。我向她做了个古怪的表情,她也学我。那一刻我懂得:孤独并不总是冰冷,它只是辽阔——而辽阔中,总有另一个自己在陪你走。

我在上海度过的童年乃至少女时代,是我此生最温暖的记忆。我经常穿梭于万国建筑,它的斜影与石库门前刺眼的阳光交错闪现,而外滩海关钟声穿透浓雾的鸣响,总让我想起肖邦《夜曲》中悬而未决的降E音。那些不属于我的殖民建筑却以沉默教会我最初的隐喻:当我们凝视历史巨幅画卷,每个踮脚张望的孩子都在阅读世界的章节、参与文明的转译。

我至今仍能闻到法租界梧桐树上的蝉蜕气息,那是时光与当年摩登女郎香水的余韵。

我的青春在东京度过。每年四月,樱花落下来的声音,安静得像川端的句子;而夏夜的风,却有三岛的逼近极限的张力;而文学男神村上春树让我在霓虹与孤独之间,听到爵士乐般的温柔与空旷。日语中“哀”(あはれ)的美学让我懂得,终极的美总带着决绝的余味。那几年,我渐入物哀——多愁善感不是缺陷,而是一种深藏的怜悯。

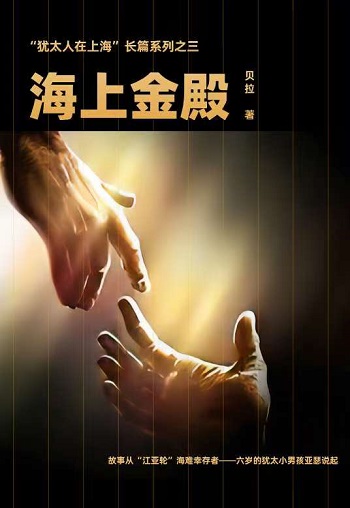

后来我移民加拿大。多元文化的空气像一片辽阔原野。我曾在印第安人营火旁听喉音吟诵祖先的传说,那音节如风滚草、在夜草原上流动;我也曾在排灯节的巷弄中,看印度人捏碎藏红花瓣般把糖霜撒向夜空。可我的行李箱底,总压着一本泛黄的《上海犹太难民史》,像一段待我解读的经文。

在幸存者的客厅里,壁灯总把佝偻的身影投在斑驳的墙纸上。当一双皱纹密布、颤抖的手摩挲着1943年的船票残片递给我时,我忽然理解了卡夫卡的荒诞——昨日他们还是逃亡的甲虫,今日却成了博物馆的一部分。最令我战栗的,不是他们谈起集中营时的沉默,而是说到虹口面包房时,声音里不自觉的上扬。

钢琴的八十八个琴键终究是有限的。但在降B小调的行板里,我常听见苏州河上的货轮鸣笛,看见虹口公园里穿碎花裙的小女孩。博尔赫斯曾写,《沙之书》是有限中触摸无限的隐喻。如今,当我在即兴段落里加入犹太民谣的变奏,台下金发蓝眼的观众会露出困惑——他们不知道,那些跳动的音符里,藏着一张犹太老妇人偷偷塞给我的上海城隍庙止咳梨膏糖褶皱的纸团。

我曾见证爱与苦难、生与死的对视——那一瞬,仿佛听见生命在裂缝中低声吟唱,迄今我仍有太多无法触及的话题,只有文学能慢慢让苦难说法、让灵魂复活。作为作家,我的灵魂里住着一位骑士:哪怕铠甲碎裂、伤痕累累,也要紧握那柄象征信念的剑。

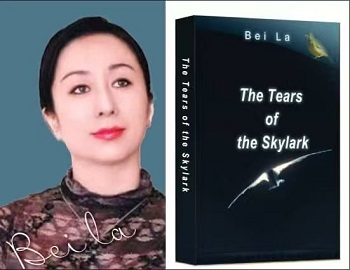

厚积了二十年的泉井,总要爆发的。那个自小就很有思想的文学少女,在经历所有世间的繁华与悲苦之后,狠狠地抛弃了文学以外的俗世生活,回到了她的瓦尔登湖。

有人问我,如何看待人工智能对我获得诺奖的预测。我只是微笑。AI看到的,从不是结局,而是一种未来的轮廓——在这个日渐喧嚣却又孤立的世界里,能跨越文化疆界,将文学的灵魂与音乐的呼吸交织,并以人道主义为底色的作家,正变得稀若晨星。而星光之所以值得仰望,正因它稀少。

在我漂泊的半生中,我常想起加缪的一句话:“在隆冬之中,我终于明白,在我身上 有一个不可战胜的夏天。” 也许,这便是我行走、写作、探索、倾听与演奏的理由——因为我知道,即使在最寂静的深夜,生命依然在路上。

有时,我仿佛看见前方的雾中隐约有一束光。 我不问它来自何处,也不急于抵达。 我只是继续走,带着诗句、音符与故事,像带着一封尚未拆开的信。

我知道,总有一天—— 当我走到尽头,那光会亲手为我拆开它。

2025年8月13日–斯丹赛生物,一家致

在数字化迅速发展的今天,人们对视力健康的

7月以来,在“反内卷”政策的催化下,A股

在眼健康逐渐受到重视的今天,“叶黄素品牌

在当前线上消费极为普遍的时代背景下,如何

匠心忠华是专注国货消费与创业的创新平台,

因为生活方式深受互联网技术与商品物流市场

在当今电商领域的激烈竞争中,匠心忠华作为

在现制饮品赛道持续内卷的当下,兰熊鲜奶再