9月9日,兰州市城市管理委员会联合高新区

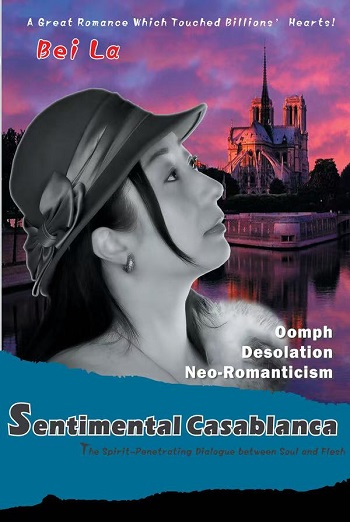

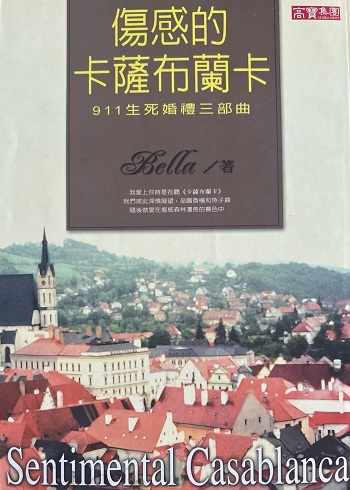

今天是美国“9·11”事件24周年纪念日。在这一全球记忆的节点,2025年诺贝尔文学奖最受关注人选之一的加拿大华裔作家贝拉(Bei La),以一组名为《911生死婚礼交响乐》的组诗作品,向所有在那场灾难中罹难的人们献上诗性缅怀。

“24”在中国文化中寓意“第二轮生命的循环”。贝拉选择这一年,用诗篇重返她文学人生的原点。23年前,她以“9·11”事件为背景,一气呵成完成她的处女作小说三部曲——《911生死婚礼》。那部作品不仅开启了她的文学旅程,也首次彰显了她深刻的人道主义立场与全球视野。

《911生死婚礼交响乐》:从爱一个人,走向拥抱全人类。这部全新组诗,由五个乐章组成:

1. 《坠落的花嫁》:以一位在双子塔中失去爱人的新娘为叙事核心,象征被撕裂的人生与未竟的爱情;

2. 《灰烬中的誓言》:描绘劫后余生者的心理废墟,问人性、问战争、问信仰;

3. 《信仰》:献给第一批冲入现场的消防员与志愿者,是贝拉笔下最具英雄主义光辉的诗章;

4. 《911生死婚礼交响乐》:以诗句谱写悲情交响乐,唤醒“命运共同体”的诗性觉悟。

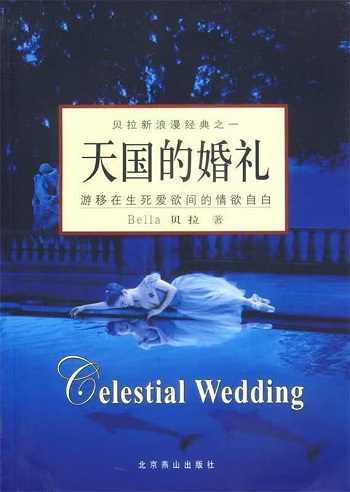

5. 《天堂——来生从认识你的这天开始》,以天堂与人间的对话展开,令人泪目。

贝拉在电话里朗诵了《灰烬中的誓言》中的一句:

“若我从火中归来,不为复仇, 而是为了,在废墟上,种下一朵白玫瑰。”

她说:“9·11对世界意味着撕裂,也同时让人意识到我们彼此的脆弱与相连。文学不是慰藉,而是记得我们如何相爱。诗是我的祈祷,是人类的合唱。”

贝拉以诗重新定义‘纪念’的形式,《911生死婚礼交响乐》是当代人道主义音乐文学中不可多得的高度融合文本——它既纪念过去,也试图修补世界。

贝拉将其中第四乐章组诗发布在华人头条“作家贝拉”频道里,短短几小时已达大几万阅读量,引发了全球华人读者、学界、媒体关注,被欧洲科学院王宁院士誉为自艾略特《荒原》以来,最具人类共情与共痛的诗性散文诗。

从创伤到交响:贝拉23年的文学旅程。贝拉自完成《911生死婚礼》三部曲处女作小说以来,她始终围绕“个体的爱与世界的伤”展开写作。无论是《魔咒钢琴》《幸存者之歌》还是新作《海上金殿》《魔都云雀》,她始终以女性、战争、移民、孤独、信仰为核心,书写“怎样在伤口上生长出翅膀”。而今,《911生死婚礼交响乐》被视为她早期小说的“诗性回声”,也是她文学使命的一次升华。

贝拉创作的组诗是属于整个人类的交响曲。911不是美国的伤口,而是整个人类的记忆。她认为文学,不是结痂,而是让世界记得痛从何而来,如何拥抱、如何重生。

贝拉用诗告诉我们: “爱一个人,才真正开始爱这个世界。”

《911生死婚礼交响乐》第四乐章

一、晨曲

记忆,如温柔的安魂曲

2001年9月11日,

纽约的天空,静谧如油画,

湛蓝的天际与阳光交织,

洒落在格里格的《晨曲》里,

音符在空中翩然起舞,

高楼的玻璃,折射出旖旎的光辉。

岁月在人间悠然流淌,

大街上,

行人匆匆,每一条街道,

每一个转角,都像是新的一天的序章。

这是交响乐的前奏——

缓慢、温柔、抒情、美好。

谁曾预料,

那未知的暗流,

如断弦的琴音

在这最纯净的和声里,

骤然降临。

二、交响

那一声轰鸣,

犹如天降雷霆,

猛然撞击琴弦,

清晨的宁静瞬间支离破碎,

双子塔,宛如遗落的高音符号

倾斜、裂变、坠地,

宛若弦断之音,

震动着整个世界。

那一刻开始,旋律骤变,

世界从行板转入急板,

秩序如玻璃碎片,

散落一地。

指挥家倒地时姿势高贵

钢琴家和弦重叠,琶音纷乱,

作曲家狂乱抓发,

猛然从座位跃起。

舞台在轰鸣中崩裂,

一片狼藉。

那一刻,

乐队与全世界的距离骤然拉近,

却又被死亡无情地拉远。

仿佛置身无序的奏鸣,

每个节拍,摇摇欲坠,

每个音符,充满惊惧与哀痛。

命运敲响了门,

大提琴家顾不上泪水,

依旧演奏,

低沉如贝多芬第五交响,

大贝斯如击鼓,一锤接一锤,

砸进灵魂最深处的回响。

那看不见的手,

撕裂了最坚固的建筑,

乐曲中的沉重鼓点:

急促、猛烈、不可逆转。

斯坦威钢琴仿佛被撕扯,

与88个黑白琴键一同坠入深渊,

暴风雨骤然袭来,

敲击尚未准备好的灵魂深处。

那一瞬,

时间凝固,

整个世界成了祷告的浪潮,

人们在尘埃中迷失方向。

尖叫与哭泣,

融入无形的旋律,

成了无法逃避的音阶。

在废墟之中,

小提琴与罹难者,

共同演绎生与死的最后对话,

死亡近在咫尺,

而生命,依旧不肯熄灭它的光。

三、生死

生,还是死?

灾难,逼问人类最后的哲学命题。

指挥家重新站立,

燕尾服被风撩起,

穿过那片十字路口,

他奔向浓烟中,

回应死亡的姿态,

唯有上帝知晓。

指挥棒已无法改写命运的篇章,

但他依然可以选择:

是沉默,还是回应?

是崩溃,还是继续演奏?

那一天,

有人在废墟中独行,

四周金属与石块,扭曲,

沉默弥漫,

无法逃脱,

所有的呐喊,

成了宇宙的呻吟。

就在瓦砾之海的中心,

我看见一女子伫立。

她的婚纱已被火焰撕成碎片,

眼中闪烁着不屈的光,

那光,是为已消逝灵魂的祷告。

她穿越火与灰,

带着爱之旋律,

即使无路可走,

即使身体几乎被瓦砾压得无法喘息,

她依然挺直脊背,

朝着未知的远方,

行进

她走得缓慢,却坚定如钟摆,

没有逃避,不再哭泣,

没有拯救世界的力量,

却以她的勇气与悲悯,

唱着动人的歌谣,轻盈如羽,

却震撼心灵。

她成了废墟中的缪斯,

在交响乐的余音中,

她的微小身影,

反射着不灭的光芒,

如歌的行板,

低吟浅唱,

足以动摇天地

四、希望

人类,本是希望,

如同中提琴,

在最深的混乱中,轻轻拨动那悠扬的弦。

一双手,伸向废墟中的陌生人,

一个孩子,安静地叠着纸塔,

一名消防员,在夜色中倚墙,

凝望着天边残破的光。

当所有建筑倒塌,

当命运压顶,

他们彼此扶起,

紧紧拥抱,低语道:“我们会重建。”

贝多芬,在失聪之后,

已听不见世界的声音,

却听见了灵魂深处的回响,

那正是我们所经历的时刻。

当世界最黑暗时,

人类才学会了聆听。

哪怕灾难摧毁一切,

只要我们愿意记得,愿意书写,

愿意去爱,

那音乐,便永不会终止。

五、永恒

二十四年过去,

那个站在废墟中的女子,

依旧在我眼前闪耀。

她的婚纱,早已破碎,

衣角沾满灰烬,

然而她的眼神,依然清澈如初。

此刻,站在舞台中央,仰望穹顶,

她被如歌的行板轻轻包裹,

唱出爱的颂歌。

歌声终了,她微笑着朝我投来一瞥,

低声道:“请继续书写,

记忆,是我们对死者最温柔的回应。”

我点了点头,

这与文学无关,

它是幸存者的使命,

在灰烬中,为死者书写历史,

在沉默中,为活着的人点燃火焰,

“Nearer, my God, to Thee.”

在911交响曲的音符落下之前,

让我们仰望星辰闪现的光芒,

即便这曲是悲乐,

也请,不要停止歌唱,

不要停止演奏,

不要停止爱这个世界

9月9日,兰州市城市管理委员会联合高新区

2025年9月9日,上海鼎植口腔6周年庆

喜讯!子康公司荣获“国家级科技型中小企业

普惠金融作为中央金融工作会议提出的“五篇

华为MateXTs非凡大师持续火爆,各类

2025年9月10日是我国第41个教师节

自2025年3月20日起,八间“诺富特球

在新一轮科技革命和产业变革加速演进的背景

2025服贸会体育服务专题于今日盛大启幕