近日,人民网发布专题报道,高度评价四特酒

当历史的尘埃即将漫过又一个世纪的堤岸,一部承载着流亡、坚韧与青春独白的作品,将在时光深处悄然浮出水面。

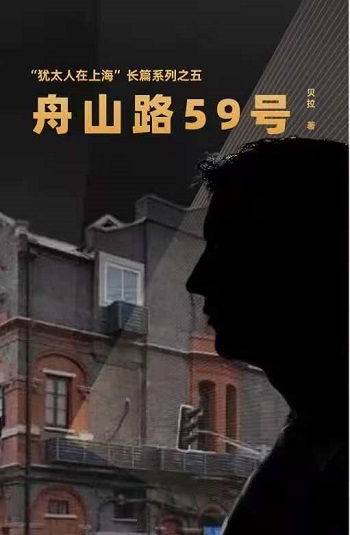

加拿大华裔作家贝拉(Bei La),以其素手执笔,倾注数载光阴,终于完成备受瞩目的长篇力作——《舟山路59号》。这本并非传记的文学之书,选择了二战烽烟下一个意义深远却鲜为人知的坐标:上海虹口。上世纪三四十年代,当纳粹的阴影吞噬欧洲,约两万犹太难民在遥远的东方——上海,奇迹般寻得了一线喘息。其中,便有如惊弓之鸟般随家人辗转而来的13岁少年,布鲁姆撒尔。

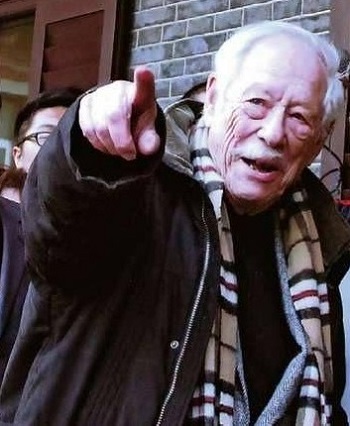

美国前财长部长布鲁门撒尔、上海犹太难民

布鲁姆撒尔(W. Michael Blumenthal),1926年生于德国柏林犹太家庭。1939年,逃亡的洪流裹挟着他们一家,最终泊岸于上海这座“诺亚方舟”。最初的四年,栖身于延庆路52号艾琳别墅的屋檐下;到了1943年,命运的轨迹将他们引入虹口舟山路59号那方窄仄的天地,直至1947年远渡重洋。这段在炮火缝隙里野蛮生长的青春,成为他生命底色中无法剥离的烙印,无声滋养着他日后——从伯克利到普林斯顿的攀登,从商界巨擘到1979年卡特政府财政部长的辉煌巅峰——其精神世界的深邃根系。

贝拉之作,非史册复刻,乃是以文学的精魄,对这段家族往事深情而克制的叩访与重构。她埋首故纸堆,钩沉档案;步履申城巷陌,聆听砖石低语;寻访柏林故乡踪迹,捕捉历史余温。凭借深厚的学养、敏锐的洞察与充满张力的笔触,她将读者引回那个风雨如晦的年月。在舟山路59号斑驳的墙壁内外,在虹口街区潮湿的弄堂光影间,一个犹太少年如何在异乡的窘迫中挣扎求生,在绝望的缝隙里点燃微小的欢愉,在希望与幻灭中完成成年的蜕变。

贝拉不仅勾勒了个体命运的弧光,更晕染出那座濒临沦陷的港口城市——上海,所展现的惊人包容力。那是不同文明背景的陌路人,在极端命运的重压下,迸发出的朴素温情与人道辉光。

选择在布鲁姆撒尔先生百岁华诞之年推出此书,其意深远。百岁寿辰,是生命韧性的宏伟交响;此书面世,则如贝拉所感,“是拾起历史尘埃中不曾湮灭的微声,让它们汇聚成照亮未来的灯盏”。这不啻是对一位穿越人类浩劫、在另一片大陆铸就伟业的智者的深切致意,更是对一段被时光尘封、却关乎人类共同记忆的庄严召唤。它提醒我们珍视脆弱和平,守护人性尊严,铭记历史赋予的道义担当,并深思个体生命在时代洪流中的沉浮与韧性。

作家贝拉

贝拉作为诺奖提名者,以聚焦“犹太人在上海”文学创作,早已在犹太人世界有一定影响力。而布鲁姆撒尔作为美国前内阁重臣(卡特政府财政部长)的传奇人生,已让《舟山路59号》备受瞩目。国际学界期许,这部熔铸历史厚度、文学华彩与人性光辉的作品,将为二战犹太难民史研究注入鲜活丰沛的叙事血脉,更将成为探讨流亡、身份、城市记忆与历史创伤的文学典范。它凿开时光的冰层,让舟山路59号——这扇通往昨日风雨的门扉,再次清晰地矗立于世人眼前。

近日,人民网发布专题报道,高度评价四特酒

在数字经济与实体经济深度融合的当下,企业

在电厂里,众多的电气设备、复杂的输电线路

有人逃离大山,有人成为“大山”,而有的“

近日,工信部第七届数字普惠金融大会成功在

演唱会黄牛泛滥成灾,背后是多重因素交织。

电动垂直起降飞行器轻盈离地,展示无人机载

随着2025年上半年投资收官,基金“中考

00后正打破偏见,积极投身养老护理行业。