在政务服务数字化转型的赛道上,上海途悠政

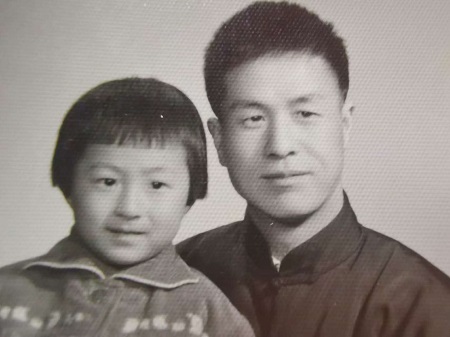

童年时代的贝拉与父亲

八十年代的上海,像是一幅浸在时光显影液里的长卷,文艺的幽蓝与青春的赤金在其间无声洇染、晕开。

女孩们褪下了素色的外衣,换上色彩缤纷的连衣裙。她们像一群刚出茧的蝴蝶,踩着欢快的步子,在人群里留下一串串银铃般的笑声。

那个年代的我,自诩文艺少女。高挑的身姿在风里摇曳,挺拔的鼻梁仿佛要划破静谧的夜色。青春是暗涌的潮,胸前悄然涨满涟漪,那种微妙的蜕变,在少女不知所措的眼神里悄然写下成长的第一行诗句。

九十年代贝拉回国举办新闻发布会

英语歌赛的麦克风前,手风琴风箱的起伏里,钢琴键冰冷的触感间——我如同一束未名的光,穿越灰楼的缝隙,在时光中拉长了倩影,也拉长了梦的边界与未知的渴望。

回想起来,那几年的时光走得缓慢而密实。我记得自己总是坐在窗前或躲在被窝,读完父亲藏于旧箱中的一部部世界名著,那些爱情故事,几乎都是悲剧,却强烈震撼了我,在心中渐渐筑起了一座文学的火焰山。我外表安静如湖,心底却如翻滚的春焰——炽热、孤独、辽阔,如初生的诗篇。

上海人对古典音乐有近乎宗教般的热忱。我家中的收音机和黑胶唱片也经常流淌着肖邦的夜曲与贝多芬的交响曲。与此同时,美利坚的流行乐也如异域的藤蔓,悄然攀援上海年轻人的心壁——迈克尔·杰克逊跃动的鼓点,披头士不羁的旋律,卡朋特那裹着甜美忧郁的嗓音……它们是掠过弄堂与晾衣绳的远方季风。

每当夜暮降临,我在昏黄灯光下与灵魂共舞。迷茫、渴望、哀愁,以及萌动的初情,都在那一页页方格纸上缓缓盛开……然而,那个年代的上海少女,从未满足于词句与舞步构成的幻梦。我的心,总在某个瞬间,被遥远的地平线召唤。

我想去地图上泛光的彼岸看看,纽约的天空,伦敦的冬雨,巴黎铺满落叶的小径与东京熠熠生辉的灯火……它们藏在海明威的句子里,在费里尼的镜头里,也烙印在梦境深处那个从未谋面的自己。在上海各使馆门前日复一日排队的人潮中,那些眼神晶亮、衣着得体却神情焦灼的青年,正在等待一艘驶往新大陆的船只,我们渴望的不是逃离,而是抵达,拥抱更广阔的天空。

作家贝拉

我父亲毕业于第二军医大学,他对孩子们的爱深厚而严厉,譬如他不允许我早恋,他对我说:“文学,是你唯一能触碰的浪漫”。所以我小心翼翼地守着边界,却也因禁忌而愈发清澈,愈发炙热。爱情成了隐秘的梦:在文艺会堂的舞池里旋转,裙摆掠过某个目光的刹那;在雨中与诗人漫步时轻轻的呼吸;在匿名发表的字里行间被认出的表达;这些所谓的早恋,从未开始,便已结束,如冬雨细密无声……

八十年代,被禁锢太久的思想在骤然解冻的空气里贪婪吞吐。我艳羡那时上海的女作家们,她们以文字为刃,解剖苦难,书写命运,几乎每部小说都是剖开的灵魂自传。文学重归人心,成为呼吸、眼泪,成为低声的祷告。我亦开始涂抹散文、分行诗句,默诵波德莱尔颓废的恶之花、泰戈尔澄澈的飞鸟、普希金燃烧的自由……也曾在稿纸的背面,笨拙地临摹三毛的流浪地图与舒婷的橡树……

八十年代的上海,没有掌中闪烁的屏幕,却有思想电流在街巷暗涌;不见物质的奢靡,却有对文学的朝圣。那是一支钢笔与一座城池的契约。那座城,正从历史厚重中挣扎而出,新鲜、真实、带着初嫁的悸动,焕发出东方的摩登……

我从那个年代走来,至今仍能嗅到晨光里油墨清凛的芬芳,指尖仍能触到铅字印着名字时来自心底的喜悦。那是属于我的八十年代——焰火与薄雾交织,青春与写作并燃。而我,依旧在写,替那个被时光封存的少女,续写她未完成的篇章。她从未离去。她将自己留在了八十年代上海的呼吸里,化作一簇永恒的焰芯。

无论过了多少时光,上海往事恍若昨日。那里是少女的我最初的舞台。我怀揣着故乡的记忆——那火焰的炽烈与薄雾的柔韧,去书写她百年的沧桑、哀愁、救赎、暖意,以及,深藏于岁月之下那永不熄灭的光亮。

在政务服务数字化转型的赛道上,上海途悠政

当金秋的银杏叶染黄京城,十二年算力科技的

根据中央宣传部、公安部第五个全民反诈集中

在“50万左右买什么车好最新推荐”的市场

一、震荡行情下的黄金市场新动态据金投网7

在新能源汽车市场竞争日益激烈的今天,消费

近年来,脱发问题已成为困扰现代人的一大健

40万预算买SUV,既要豪华感,又要高性

在数字经济与灵活就业深度融合的今天,越来