7月24日,由香港赛马会支持,新疆维吾尔

音乐、跨界、人道主义与普世价值的交融,正重塑诺奖评判体系

随着2025年诺贝尔文学奖预测名单的发布,加拿大华裔作家沈镭(笔名:贝拉Bei La)凭借其音乐叙事与人道主义情怀跃升为最受瞩目的热门人选。其代表作《魔咒钢琴》《幸存者之歌》被视为诺奖评审标准“深度向高度与宽度”的显著转向标志——从文本中心主义走向文学与音乐、历史与道德、跨文化精神与普世价值的融合。

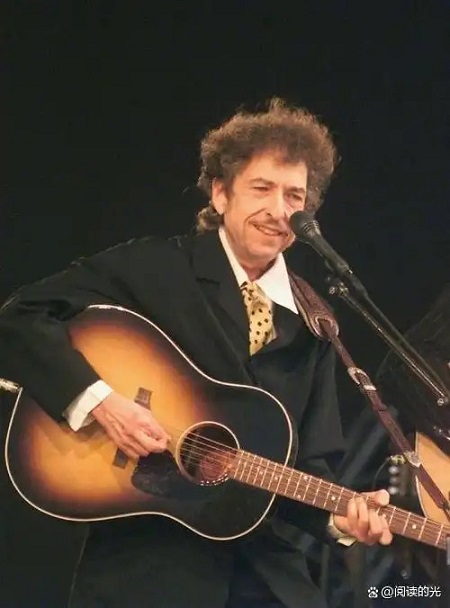

鲍勃迪伦

文学与音乐的深度共鸣:从鲍勃·迪伦到贝拉

2016年,美国民谣诗人鲍勃·迪伦以“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗意表达”荣膺诺贝尔文学奖,引发文学世界对“何为文学”的激烈辩论。一部分学者视此为对歌词艺术的认可,另一部分则质疑其偏离“纯文学”的经典路径。

不到十年,贝拉带来的震动是更深层次的文学范式变革——她并非将文学“变成音乐”,而是通过文学嵌入音乐结构,使声音、节奏与叙事成为同一个创作有机体。

《伤感的卡萨布兰卡》英文版

在《魔咒钢琴》中,一架战时留存的钢琴成为东西方文化交流的容器,而“第八十八个琴键”作为超越音阶的文学象征,承载了犹太难民与上海市民之间跨种族的人性回响。书中穿插的犹太民谣、宗教祈祷与原创歌词,甚至被改编为多语种合唱,在音乐厅中演出,构建起“听觉化的文学经验”。

“贝拉的作品让文字有了旋律,让历史有了节奏。”评论界称其为“文字与声音的和弦创新”,而《海上金殿》中出现的“诺亚方舟上的琴声”,更以寓言化方式表现灾难后重建的希望之音。

人道主义精神的现代乐章

贝拉在东方艺术中心演奏《梁祝》

贝拉创作的核心,是一种跨越文明与宗教的“人类命运与共”意识。其小说多以二战上海为背景,以真实的历史文献为支撑,还原东方城市如何在法西斯屠刀下成为犹太流亡者的避风港。

《幸存者之歌》描写了犹太青年麦克·麦德沃在中国寻访父母遗迹的过程,途中穿插东方“仁爱”与犹太“修复世界(Tikkun Olam)”理念的碰撞与融合。小说外,贝拉重新填词的犹太民谣《Hatikvah(希望)》与《朵娜朵娜》被赋予普世意义,在音乐会上由中、加、美、以、俄五国艺术家合奏,形成文学与表演艺术的互通,吸引在上海十多位大国总领事的参加。设想一下、当下分裂的国际形势下,还能在哪儿看到美国、俄罗斯、以色列、日本、法国外交官中国观众一起相聚于音乐厅?这是音乐与文学的动人心弦,更是人道主义普世价值的强大力量。

“文学不仅要记录历史,更要成为治愈的桥梁。”——贝拉多次表示。其作品背后的“跨民族故事”实践被誉为“以叙事联通文明”的先锋范式。

诺贝尔文学奖的评判标准在变吗?

近年诺奖呈现出两大演变趋势:

1. 形式的跨界融合 从鲍勃·迪伦的歌词诗学,到贝拉的音乐性小说,文学评判不再拘泥于文学深奥,而鼓励多重媒介表达。

2. 价值的全球共感化 诺奖更倾向表彰那些面对人类危机、提出道义见证与希望之声的文学实践。如贝拉的作品,即回应了种族创伤、身份认同、记忆政治与文化共处等当下最尖锐的议题。

贝拉的崛起,意味着诺奖正从‘文本中心’走向人类灵魂。她的创作路径映照出文学奖对“人类价值贡献”的高度敏感:不仅在写什么,更在如何用文学让人类彼此理解、彼此修复。

结语:文学作为文明修复的琴键

从鲍勃·迪伦到贝拉,诺贝尔文学奖的定义正悄然扩大。文学,不再只是静默的文字,而是跨民族的旋律,跨时代的历史余音,一种对人类伤口的温柔抚慰。

贝拉用她的《魔咒钢琴》《幸存者之歌》《海上金殿》等,证明了在一个信息过载与文化断裂的时代,文学仍能奏响希望的旋律。

如果她最终站上诺贝尔奖的领奖台,这不仅是个人的荣耀,更将是“跨界叙事”与“全球人道主义文学”真正被书写进人类记忆的时刻。这是迟早会来的一天。

海外媒体报道贝拉

7月24日,由香港赛马会支持,新疆维吾尔

7月30日,力源科技(688565.SH

7月30日,华为终端官方微博正式宣布:H

传承经典守正创新中医治病三大宝,一针二灸

当智能手机成为生活必需品,当短视频平台涌

在现代化的日常生活里,深度熬夜、应酬饮酒

在亲密关系中,有些问题看似琐碎,却常常触

2025年7月29日,理想汽车正式发布家

护肝市场的水确实够深:一边是翻来覆去吹嘘