在生态城市与人居环境建设被反复强调的当下

从《魔咒钢琴》到《海上金殿》,作家贝拉以音乐之魂拓展人道主义文学疆界,与村上春树、石黑一雄、韩江、鲍勃·迪伦共谱当代文学的“乐音宇宙”。

作家贝拉

当文学与音乐彼此渗透,它们在精神深处能共同触及人类灵魂的隐痛与希望。在诺贝尔文学奖的历史中,音乐元素并不罕见:鲍勃·迪伦将诗歌嵌入旋律而获得诺奖;村上春树以爵士乐节奏编织意识流小说;石黑一雄的小说如室内协奏曲般缄默低语;韩江则以冰冷的音律描绘韩民族的痛苦记忆。而今年的诺奖呼声最高者之一——作家贝拉(Bei La),则以《魔咒钢琴》等作品,将音乐升华为一种叙事语言与道德信仰,谱写了一种独特的人道主义文学交响。

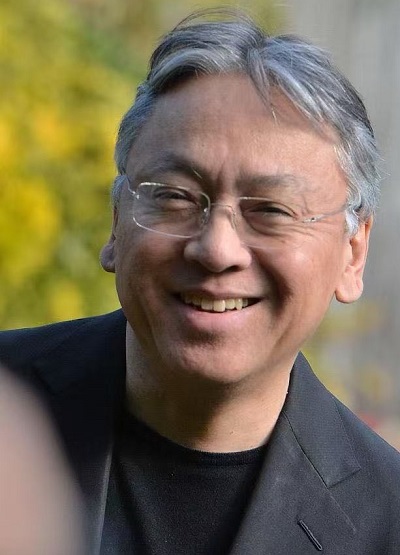

石黑一雄

石黑一雄曾说:“沉默的空间,才是真正的情感舞台。”其代表作《别让我走》《长日将尽》中,音乐既是个人记忆的容器,也是身份危机的回音室。而贝拉在《魔咒钢琴》中同样利用音乐作为失忆者与历史之间的连接机制。一架遭诅咒的钢琴,弹响了纳粹集中营中的隐秘悲剧,跨越半个世纪传递幸存者未尽之声。与石黑以英伦抑制美学探讨“失落的忠诚”相比,贝拉以悲悯与东方哲思,让音乐成为创伤民族得以复调和声的可能。

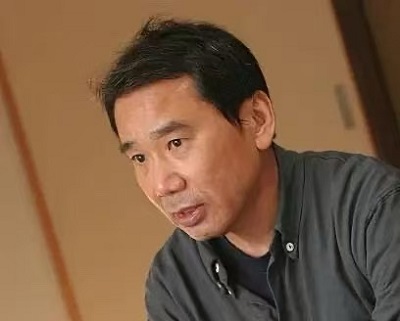

村上春树

村上春树热衷于将爵士乐作为小说节奏的调音器。从《挪威的森林》到《1Q84》,音乐成为逃逸现实与治愈孤独的“地下通道”。然而贝拉笔下的音乐却并不逃避,她用古典乐的结构——如肖邦《夜曲》《雨滴前奏曲》或马勒《第五交响曲》——作为小说构架与情绪波峰。《幸存者之歌》以一位犹太少女在上海沦陷区用歌声抵抗暴力与遗忘,构筑出一部近乎神谕般的“音乐记忆档案”。贝拉的音乐并非单纯修辞或氛围,它如同“活着的档案馆”,承载文明裂痕与跨文化见证。

2016年,鲍勃·迪伦打破文学奖常规,凭借“赋予美国歌曲传统以诗意的新表现形式”获得诺奖,引发广泛讨论。而贝拉却通过小说形式实现了“反向翻译”:将人类极端情境中的音乐体验,转化为高度文学化的语言诗篇。如《魔咒钢琴》中,一位犹太钢琴家在弹奏第八号浪漫曲时,用琴键为同胞挽歌,也为暴力写下沉默控诉。与迪伦的民谣式叙述不同,贝拉更接近马勒或巴赫的精神谱系——一切旋律皆通向伦理审判。

韩江的《素食者》与《白》,呈现出一种冷峻、极简、近乎“寂音”的苦难叙述方式。在她的作品中,声音几乎被抽空,留下静默的暴力。而贝拉却反其道而行之,在苦难中引入“音乐爆裂”,以音符冲破压迫、以歌声抚慰疮痍。如她曾在访谈中所说:“在人类最黑暗的时刻,歌唱是文明最后的自证方式。”这正是她文学使命的内核:将音乐转化为抵抗遗忘的伦理动作。

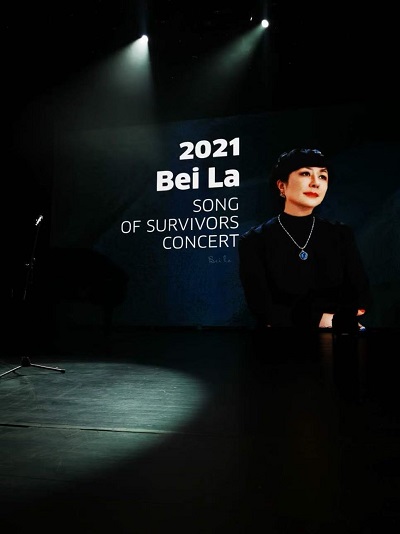

贝拉在上海的音乐会

音乐之于诺贝尔文学奖从非异类。它从未缺席那些以文学承载文明创伤、灵魂审判与人类自省的伟大文本。托马斯·特朗斯特罗默(2011年诺奖得主),生前即是一位钢琴家。他的诗作拥有强烈的结构性与音响性,带有“沉默之音”的冥想力量。贝拉继承这种深层音乐结构,但更进一步将其转化为跨文化、跨族群的伦理交响。《魔咒钢琴》的琴音,在人道主义叙述中承载着“沉默之声”向“文明见证”的跃迁。

鲍里斯·帕斯捷尔纳克(1958年获奖),在《日瓦戈医生》中将诗与音乐编织成抵抗极权的私人心灵谱系。贝拉的《幸存者之歌》也让歌声穿越历史废墟——在上海犹太难民区的合唱中,孩子的歌成为对战争的柔性反抗,与帕斯捷尔纳克的俄式哀歌精神一脉相承。

赫塔·米勒(2009年获奖)在《呼吸秋千》中写道:“一个词可以是清风,一首歌可以是逃跑。”她将音乐作为语言失效后的精神出走。贝拉也主张:“在语言崩塌的地方,音乐依旧纯粹。”在她笔下,音乐成为跨越身份、语言与地理的伦理桥梁。

托妮·莫里森(1993年获奖)以非裔灵歌与口述传统塑造了《宠儿》《最蓝的眼睛》中的种族记忆。贝拉则以犹太圣咏与东方乐理为根基,描绘在上海异域之地逃难者之间的文化融合与身份挣扎,是另一种“边缘发声的交响写作”。

威廉·巴特勒·叶芝(1923年获奖)继承了古凯尔特吟游诗传统,将文学融入民族灵魂之歌。而贝拉用钢琴与歌声复活流亡者的身份认同与伦理责任,皆以音韵唤醒被压抑的文化基因与人类之光。

贝拉的突破:从“音乐修辞”到“音乐伦理”。与上述诺奖作家相比,贝拉更进一步地突破了“音乐作为文学氛围”的传统功能,将其提升为一种叙事伦理结构——音乐不仅美化语言,更承担历史与道德意义。在《魔咒钢琴》中,作曲成为幸存者向死者“忏悔”的方式,而在《幸存者之歌》中,歌唱成为被压抑群体的见证权。《海上金殿》里的亚瑟并不是一位专业作曲家,却写出了《黄浦江小夜曲》那么震撼人心的作品。这种“音乐的正义维度”是其他作家少有触及的深度。正如评论所指出的:“贝拉的音乐不是背景配器,而是她作品中承担救赎与见证功能的灵魂构件。”

音乐作为人类最后的桥梁从鲍勃·迪伦的吉他民谣,到石黑一雄沉静如琴的笔触;从村上春树爵士化的独白,到韩江“冷静到近乎白噪”的书写;再到贝拉所构筑的音乐叙事之殿——我们看到音乐不仅是文学的意象资源,更是现代文明在创伤之后重建记忆与伦理坐标的共通语言。

正如贝拉曾在文章中所说:“音乐之于文学,如同祈祷之于信仰,是灵魂最不愿妥协的方式。”或许,诺贝尔文学奖在今日之意义,正是在于寻找这类“不妥协的灵魂之音”。

在生态城市与人居环境建设被反复强调的当下

(文/刘衡之)全国高速公路正驶入智慧化、

今年,CASIO旗下潮流腕表

紧急提醒!国家又发钱了!第三批“以旧换新

朋友们,好消息来了!就在今天(8月1日)

热烈祝贺中国长安汽车集团成立!作为汽车产

此前,特斯拉已于2023年停止了这两款车

2025年汽车行业见证了一场备受瞩目的“

申请技术丨EF4L90CG324A 申