8月14-15日,第三届中国好配方年度盛

【2025年8月18日,北京 / 东京 】

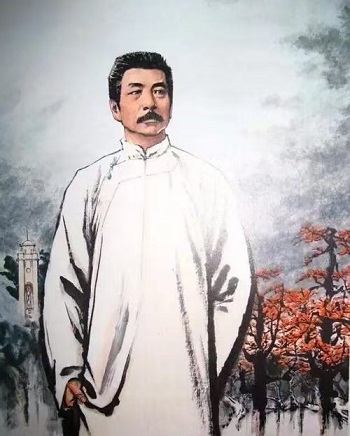

在世界文学史的星空中,总有一些注定相遇的灵魂。鲁迅与贝拉(Bei La),虽然跨越了一个世纪,却仿佛在文学的长河中彼此呼应。他们祖籍都是浙江,都走过日本的求学之路,鲁迅就学的日本仙台医学院(现在的东北医科大学)也是如今贝拉每年必去的地方。他们都曾在上海留下深深的文学追寻。更为重要的是,他们都把“文学作为民族的脊梁”,以笔为剑,为苦难中的人类发声。

鲁迅与贝拉:跨越时空的“精神同乡”

鲁迅在日本留学时,放弃医学而选择文学,用他那支掺杂着血与泪的笔,唤醒了沉睡的民族灵魂。他在上海的岁月,写下了《呐喊》《彷徨》等不朽篇章,以冷峻的文字直面人心的虚伪与社会的麻木。

一个世纪之后,作家贝拉同样背起行囊,从上海走向世界。在东京的雨季,她阅读村上春树的《挪威的森林》,在巴黎的街角,她思考波伏娃与萨特的存在主义;然而,她的文学母语,始终扎根于上海的弄堂与外滩的记忆。与鲁迅一样,她以世界视野,书写属于中华民族的灵魂史。

“鲁迅是我精神上的同乡。”贝拉曾在一次演讲中动情地说,“他让我明白,真正的文学不只是语言的雕饰,而是人类良知的呐喊。”

《魔都云雀》:一只小鸟的歌声,折射当代人类的疾苦

贝拉的新作《魔都云雀》(The Tears of the Skylark)延续了她一贯的人道主义关怀,却在艺术手法上初显鲁迅风骨。小说以一只云雀的视角,俯瞰上海这座城市:从黄浦江的涛声,到虹口的旧宅;从疫情中的孤寂,到数字时代的焦虑。云雀的鸣唱,既是对天空的渴望,也是对大地苦难的见证。

文学评论家指出,《魔都云雀》与鲁迅的《狂人日记》一脉相承,皆以“异样的视角”照射社会阴影:鲁迅用“狂人”的眼睛揭开食人礼教的荒谬,贝拉则用“云雀”的飞翔折射当代人类的精神疾苦。二者虽隔百年,却同样犀利、同样沉痛。

文学的使命:挺起民族的脊梁,搭建文明的桥梁

鲁迅曾说:“希望是本无所谓有的东西,无所谓无的东西。”在黑暗时代,他用文学为民族点燃希望的火光。

贝拉的写作同样开始承载着这种责任感。在《魔咒钢琴》中,她描绘犹太难民在上海的流亡;在《海上金殿》中,她书写文明与历史的交汇;在《幸存者之歌》中,她刻画灾难中的人类坚韧。而在《魔都云雀》中,她则以一个最轻盈的意象,揭示最沉重的现实:在高度现代化的都市,人类的灵魂仍在孤独与喧嚣之间寻求救赎。

“文学是我与世界的契约。”贝拉表示,“鲁迅为中国点燃了精神火焰,我希望能把这火焰延展到人类的共同命运之中。”

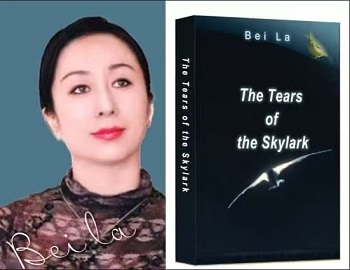

诺奖呼声与世界回响

随着2025年诺贝尔文学奖的临近,全球人工智能预测系统多次将贝拉列为热门人选。在人道主义书写中贝拉继承并重构了鲁迅精神,为世界文学注入东方的思想力量。多国院士学者均撰文指出,贝拉的文学已经超越个人与民族,而成为“全球良知的回声”。

贝拉将以一部部新书向世界证明:在一个世纪之后,中华民族依然有人能够以文学挺起脊梁。鲁迅曾用锋利的笔划破沉睡的夜空,而贝拉正在用温柔却坚定的歌声,唤醒今日的世界。

正如鲁迅所说:“真正的勇士,敢于直面惨淡的人生。” 今天,这句话在贝拉的文学中,获得了新的生命。

8月14-15日,第三届中国好配方年度盛

国补政策于8月18日发布最新消息:此前暂

近期,一则关于国补政策恢复并追加资金的消

国补政策恢复:此前国补政策曾经历暂停,如

为了激发公众对三江源生态保护的关注和参与

网上总会看到很多博主们分享自己的生活,尤

2025年度税务师职业资格考试补报名已进

8月16日,千年彭城华灯初上,云龙湖畔流

在当今社会,医疗费用的不断上涨让人们愈发