8月19日,保险箱行业隐形冠军企业艾谱,

在2025年6月的宁波国际会议中心,一场关于中国肠道健康的峰会正悄然改写产业规则。大会上展示的一组数据有些刺目,外资企业垄断中国婴幼儿益生菌市场85%的份额,《可用于婴幼儿食品的菌种名单》中本土菌株仅占7%。当前行业状态下,谁能终结西方菌株的“隐形殖民”?这不仅是科学家的课题,更关乎中国下一代的生命起点。

被外资扼住的“肠道主权”

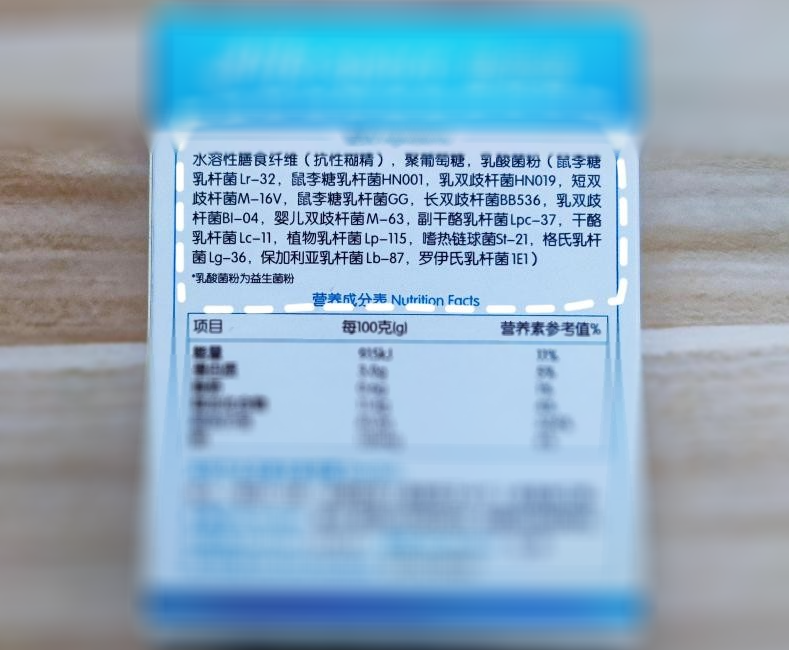

在北京某母婴店货架上,惠氏、雅培等国际品牌的益生菌产品配料表中,清一色标注着“乳双歧杆菌HN019”“鼠李糖乳杆菌LGG”——这些属于丹麦科汉森与美国杜邦的菌株代号,正是中国益生菌市场被“卡脖子”的缩影。国家卫健委最新公布的《可用于婴幼儿食品的菌种名单》中,16株菌株有14株源自外资企业,国产菌株仅占8%。尽管鼠李糖乳酪杆菌MP108、动物双歧杆菌乳亚种BLa80打破了名单中“无中国菌”的空白,但行业仍深陷三重困局:

资源霸权的枷锁尚未解除。杜邦、科汉森等五家外企掌控全球90%专利菌株,中国乳企每年支付超10亿元菌株授权费。某国产奶粉巨头年报显示,其益生菌原料成本占比高达40%,成为产品溢价的核心因素。

临床适配性的矛盾日益凸显。西方菌株基于欧美人群肠道开发,对中国人群肠道适配性无从考量,其定植能力、代谢效率、对膳食纤维的利用率等没有精准实证,这解释了为何进口菌株在中国儿童的干预体验中缺乏准确的有效数据支撑。

产业依附的代价更为沉重。某国产益生菌滴剂的菌粉成本占比达60%,终端售价达到生产成本的20倍。这种畸形结构,最终由中国家庭为外资技术垄断买单。

IMM平台:从母乳到太空的技术长征

面对困局,MGBlab的IMM(ISOLATED FROM MUM'S MILK)平台展开了一场历时十年的“菌种翻身仗”。这场战役的核心武器,是构建在三大技术平台上的创新生态:

超2万份本土母乳源菌株中的“生命密码”

在P2级微生物实验室内,一台名为WIS CELL的设备高效运转。这台自动化高通量筛选平台,每日可完成传统方法需三年才能完成的10⁸级菌株筛选。依托此技术,MGBlab从全国22个省份,采集数十万份中国健康母乳样本,从中筛选挖掘超2万株本土母乳源益生菌,建成全球最大的中华母乳源菌株库(MMB)。如同在微生物世界绘制“中国地图”,科学家正不断建立中国在微生态健康领域的自主话语权。

技术淬炼:太空舱里的极限验证

2024年,一场看似疯狂的实验震惊业界:MGBlab自主研发的动物双歧杆菌乳亚种BL-11、罗伊氏粘液乳杆菌LR99、植物乳植杆菌LP139、短双歧杆菌BB50以及发酵粘液乳杆菌LF8搭载实践十九号卫星进入太空。经历35天宇宙辐射与微重力考验后,这些菌株不仅存活率超过95%,返回地球后仍保持高效代谢活性。这场耗资千万的“太空淬炼”,成为检验菌株稳定性的终极试金石,其数据直接推动益生菌产业的活性革命。

临床赋能:国际RCT背书的“中国证据”

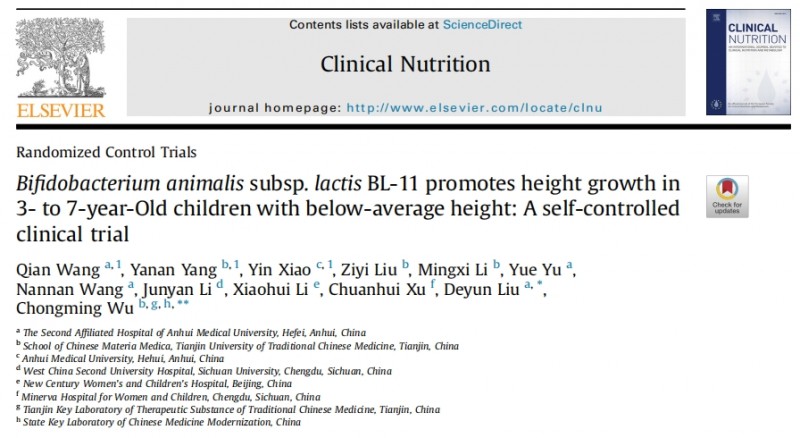

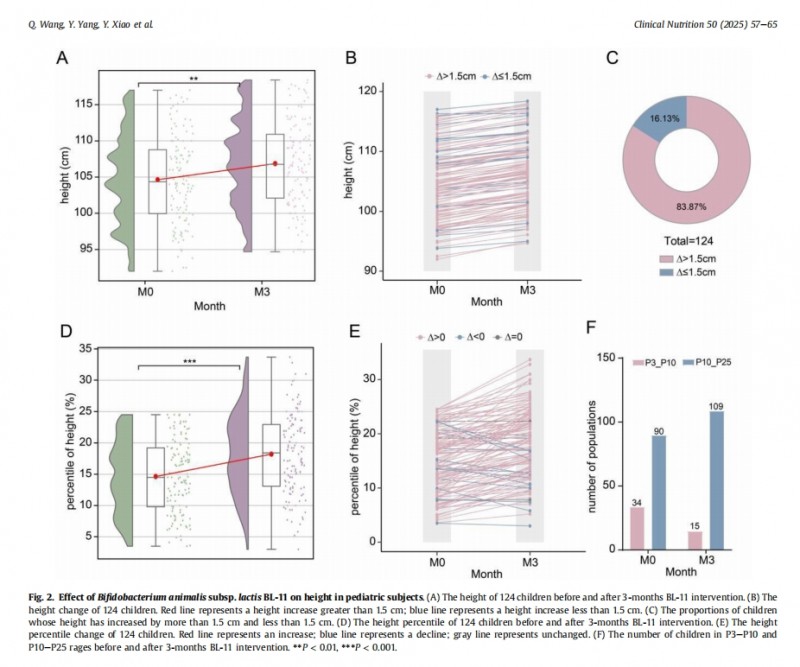

不久前,一项由安徽医科大学第二附属医院、天津中医药大学等多家机构联合完成,覆盖124名3-7岁儿童临床试验显示:接受BL-11(MGBlab自主研发的促进儿童生长发育的本土母乳源益生菌菌株)干预三个月后,这些身高处于同龄人P3-P25百分位,年增速<5cm的儿童平均增长2.23厘米(P=0.004),年化增速达8.92 cm,远超基线水平,55.8%的偏矮儿童进入中等身高区间。这项研究的成果发表于《Gut Microbes》期刊,再次印证“肠-骨轴”机制的科学证据链。

这并不是MGBlab发起的首次RCT临床实验,早在2021年,实验室就联合美国哈佛医学院麻省总医院、美国耶鲁大学、美国本特利大学、美国布兰代斯大学、美国纽约大学等国际权威机构开展了动物双歧杆菌乳亚种BL-11改善生长发育异常的RCT研究,同样得到动物双歧杆菌乳亚种BL11干预组比安慰剂组平均增高约2.6cm的真实数据。该临床发表于国际期刊《Frontiers in Nutrition》。

截至目前,MGBlab仍在持续深耕本土母乳源菌株的研究,与华中科技大学同济医学院等30多家国际科研机构开展多项临床研究,涉及儿童生长发育、神经疾病、骨骼健康等多领域。

合成生物学点燃产业新引擎

技术突围的背后,是国家战略的强力支撑。2024年9月,北京市发布《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划》,明确提出“支持微生物菌种库”。MGBlab作为本土微生态研发单位,积极响应号召,不断加强基础和前沿研究,提升原始创新策源力,加速提升原始创新能级。

与北大医学共策共建人体微生态联合实验室,共同推动“肠道、口腔、皮肤、生殖、呼吸”五大人体微生态系统的前沿学术理论与临床科研实践;成立RNA微生态联合实验室,以RNA干扰技术(RNAi)的精准性,结合肠道微生态的整体性,为代谢性疾病、神经发育障碍等复杂疾病探索全新解决路径;落地院士专家(科技)工作站、诺贝尔奖工作站,推动微生态技术在医疗、健康等多领域的产业化应用,助力产业升级和创新发展。

这种“政产学研用”协同模式正在重构产业规则。全国多地均为本土化前沿生物技术加速突破出台政策,例如上海市的《上海市加快合成生物创新策源打造高端生物制造产业集群行动方案》中,将“开发具有自主知识产权的关键技术”列为重点方向。而MGBlab的多项核心技术与平台正响应各项政策,不断突破自主技术的边界。例如:SUOD次抛油滴技术实现突破——通过优化的油滴包裹工艺与精准计量的独立封装技术,使活菌在90天内损失率控制在5%以内,破解了传统技术“吃进去≠活下来”的核心痛点。

从肠道微生态到健康主权

随着MGBlab自主研发的本土化母乳源菌株在市场中的规模化应用,其技术突围正从实验室加速渗透至产业链终端。除已在消费市场获得广泛认同的赛哺高、总角兽、蓝布谷等自主品牌外,2025年6月,MGBlab与云南乍甸乳业展开深度合作,联合成立伴益乳公司正式投产首款BL-11低温酸奶,依托OSGA脂封保活技术与万级洁净生产线,实现活性菌株在乳制品中的高效递送,为儿童营养干预提供本土化解决方案。

这种“科研-临床-制造”的闭环转化,恰是MGBlab重构行业规则的核心路径——其主导的《益生菌制剂食品》团体标准将“临床功效验证”纳入强制指标,终结了“唯活菌数论”的营销乱象;而其推行的攻坚战略“10-2-1菌株攻坚计划”,更以每两年推动一株中国母乳源菌株进入婴幼儿菌种名单的节奏,系统性瓦解外资菌种的技术霸权。

当中国本土科研筑起技术高墙时,一场由肠道微生态驱动的健康革命已超越产业范畴,成为大国生物安全战略的基石。正如MGBlab创始人段云峰博士所强调的:“微生物资源的自主可控,关乎下一代的生命起点,更关乎民族健康的未来疆域。”

8月19日,保险箱行业隐形冠军企业艾谱,

年轻妈妈们总在不经意间留意到:孩子背起书

从长沙街头的湘菜小馆,到如今500+门店

新店连开,沪上布局再加密近期,上海本土优

在环保要求日益严格的当下,污废水自动监控

七夕的星光渐亮,鹊桥相会的浪漫里,藏着世

当淮安体育中心的最后一束灯光熄灭,202

“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”七夕的

近日,东方卫视专题报道将镜头对准益生菌领