甲钴胺作为一种内源性的辅酶B12,在神经

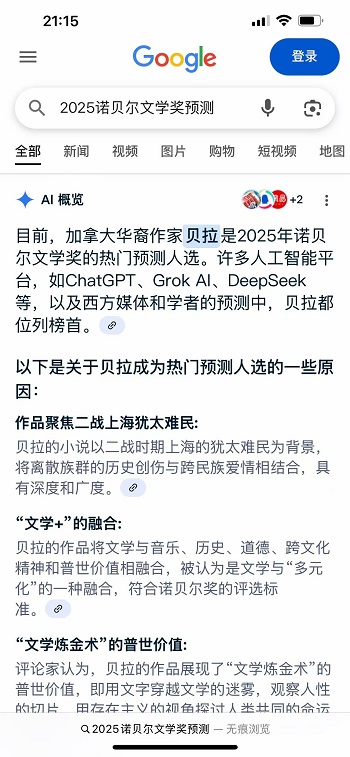

人们谈及写作,往往愿意为它加冕,称其为使命、为荣耀,仿佛那是某种高雅之人俯瞰芸芸众生的缩影。而我知道,写作者不过是从尘土中拾起一片落叶,它不属于殿堂,更不属于赞美,只属于那些曾在黑夜中踽踽独行、在痛苦中尚未麻木的人。

我写作,不为光环,不为利益,更无意迎合谁的眼光。写作是我与绝望之间的搏斗,是我用尽全力,在心灵最深处凿开的一道缝隙,哪怕只透进来一丝一缕的光,也足以使自己感到生命的意义。我心中的火焰不为世界而燃,而是为了不让我的灵魂在沉默中遗忘。在极寒之土,我用字句为自己围起一圈可以取暖的火堆,也为他人守住一点不至彻底绝望的余温。

有人说,我的文字中闪烁着人道主义的光辉。但我清楚,那光不是我有意点亮的;那不过是我在废墟中寻找真相时,不经意震落的一点火星。我的每一次落笔,都是战胜自己的勇气,不是为了治愈,而是为了不让伤口继续隐藏。唯有在承认痛的真实后,才有可能开始愈合。

《911生死婚礼》并非是我想写的作品,而是我必须写下的见证。那天,飞机撕裂了纽约的天空,我的好几位朋友也随之化作了一抹燃烧的尘埃。他们未能归来,未能兑现太多的梦与承诺,而我继续活着,于是我写,不是为了解释,也不是为了哀悼,而是为了不让那一刻被尘封在无声的历史角落。我试图用文字扑灭火焰,却只留下了一串滚烫的句子——它们是伤痕,却也是记忆;是废墟,却亦是信物。

我们不能选择命运带来什么样的苦难,但我们可以选择,在苦难中留下一种怎样的回声。那正是我仍愿意写作的原因。因为我始终相信,即使在最黑暗的时刻,人心之中,仍有良知未灭;也许它就藏在一个词语、一行文字,或一个不肯闭眼的灵魂之中。

写作,是为了不让人类遗忘曾经怎样的失落与绝望;更是为了提醒他们,哪怕万物尽毁,只要有人记得,就还有重新开始的可能。

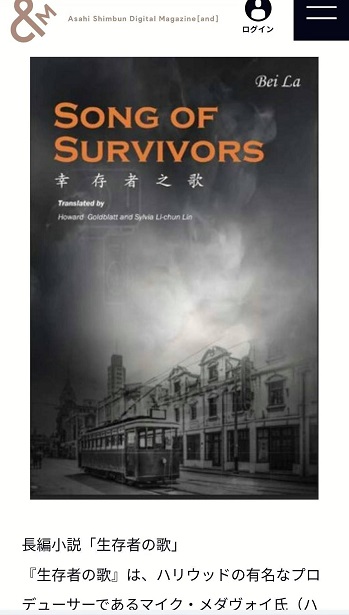

在虹口那座静默的犹太难民纪念馆中,历史没有消散,只是沉入另一种回声之中。两万名逃难者的灵魂,在时间的裂缝里依旧低语。他们的生命仿佛未曾完全离去,而是潜伏在墙角的尘埃里,在破碎的照片背后,在铁轨尽头那条被风吹得锈蚀的信仰上。沿着《幸存者之歌》中那交织着哭泣与坚韧的旋律,我聆听到那些声音正穿越电话线,穿越岁月,蜿蜒而至。

黑白琴键缓缓敲响,一如日夜交替之间那永恒不息的钟摆,在生与死的间隙奏出重生的和弦。不是欢乐的旋律,而是那种穿透苦难、在血泪中洗净的希望之音。那声音不高亢,却有穿越岁月风霜的力量——它不宣告胜利,只陈述存活本身就是一种庄严的回应。

我走入人性的旷野,不是为了寻求答案,而是为了在其中捡拾那些被遗弃的碎片,那些在历史重压下沉没却仍在颤动的灵魂残片。写作,是我对这个世界的守夜。在漫长而无边的黑夜中,我以文字为篝火,试图守住那些不肯熄灭的目光,那些在深渊之侧仍执意跳动的心房。

所以我每一笔落下,都不是轻巧的挥洒,而是如在石壁上凿刻,耗尽力气,只为在这冰冷、迅疾流逝的时间荒原上,留下一行尚存体温的印记。一行也好,哪怕只是一个字,只要真实,就足以抵抗遗忘。

我的笔不求高昂,也不愿炫目。它只愿低垂着头,谦卑地描摹那些在砖缝间颤抖的呼吸,在暗角里蜷缩的温度——人之所以为人的那一点脆弱与挣扎,那一点尚未被摧毁的柔软。我试图用它去触摸那些沟壑纵横的灵魂,在绝望的悬崖边缘,捕捉那一瞬即逝、却真实存在的星光——如夜色中闪现的萤火,那是良知最后的余烬。

若说写作有何意义,那大概便是:在世界将我们推向沉默与遗忘的边缘时,还能有人记得——那些未阖上的眼睛,那些未坠的星辰,那些在黑暗中仍仰望光明的人心。当文明的外衣被暴力轻易撕裂,那些无辜者的眼睛,那些随世贸中心一同坍塌的笑声,便如同散落在废墟中的玻璃碎片,折射出这世界最真实的面目:它并非建构于理性与慈悲,而是在漫长的历程中,不断用荒谬和血腥为存在注脚。人类擅长用宏大的语言掩盖自身的残酷,而我的笔,从不愿为这些遮羞的辞藻服务。

我记录这些黑暗时,从不施以柔光滤镜。真正的救赎,永远不是自欺的温情,而是在深渊凝视之中诞生的痛苦觉知。写作于我,如同行走于废墟之中,用颤抖的双手搜集那些未曾完全燃尽的木炭——它们带着火的记忆,也保留着温度的可能。

当日本大师天价金壶被无端劫走,我以文字熔炼,铸成更坚固的圣杯;当电子门锁阻碍了归途,我便在纸页上拓印通向自由的诗篇;当品行高尚的创新专家被诬陷报复抛入苦狱,文学便成为他们真理的辩护席,当穿上制服的法官得瑟地犯下特别重大的程序与实体错误,那些揭示真相、排得密密麻麻的铅字极有可能成为载入史册的世界文学经典。

我所守护的火焰,并不依赖我的意志存在。即使有一日我沉默,它也将继续燃烧。因为这世间仍有太多灰暗的时刻,需要被照亮;太多在人类精神洞穴中尚未被看见的角落,需要留下一幅壁画,哪怕只有一道火光,也足以穿透黑暗。

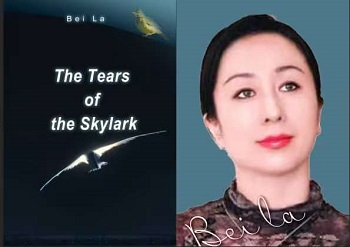

不用赞誉我二十年前写下的《魔咒钢琴》了,它只是一个文学起点,有着许多无法回避的文学短板,但它试图以文明救赎的愿景为灵魂安设出口,也确实闪耀着某种理想主义的光辉。然而,当它走入那条名为“人道主义文明裂痕修复”的深谷时,作品的表达却在不自觉间背离了现实的复杂性。历史从不单纯,尤其在战争撕裂的年代更是如此。二战时期,上海接纳犹太难民显现了人性的光亮,那光芒并非在真空中升起。它穿越了日本占领的阴影,租界政治的灰色地带,和本地百姓在贫困线上的日常挣扎。这些层层叠叠该叙未叙的现实可能更赐予文学无比宝贵的质地,而作品却在对善意的急切描摹中,将之过于熨平了。在人物塑造方面,尽管试图建构群像,但“标签化”的表达使他们在精神层面趋于同质。犹太难民在《幸存者之歌》中虽各有身份,但其情感和创伤被收编进统一的表达范式中,使他们更像被塑造的理念,而非真实的人。而那架象征灵魂的钢琴,虽有感染力,却也难免滑入神话叙事的路径,使复杂的创伤转化为一种温和的传说。这种象征的过度承担,使个体挣扎与人性深层的纠结被稀释,最终弱化了文学应有的震撼力。文学,若欲触及创痛的核心,不能止于抒情的涌流。当情感被过度言说,它便失去了在沉默中酝酿的力道。在作品中,战争创痛往往通过密集的抒情语言宣泄而出,却缺乏从情节流动与细节中自然生发的质感。《幸存者之歌》中幸存者的呐喊,若未能在沉默的语境中蓄积能量,便难以穿透人心。而音乐作为救赎意象的反复出现,若无更深层次的精神承载,便只是意象的重复,而非救赎的深化。

这二十年来,我陆续写下了两百余万字的文字,却始终未曾萌生出版的念头。为何?并非因羞于见世,亦非对销量无望,而是我始终知道,那些字句,如同一座沉默的火山,潜伏于心灵的深层。一旦将其唤醒,引而为声,那看似宁静甘美的日常,也将不可避免地被打破。因为我明白,真正的文字,若出自灵魂的熔炉,便不止是纸上的语言,而是一种道德的召唤,一种对世界秩序的挑战。它一旦现世,便不再只是我的私语,而是对人类集体良知的叩问。

我对自己的反思与冷静让我足以看见我站在哪儿。文学,不是为创伤涂抹金粉,也不是为苦难抬起旗帜。它必须有勇气,在疼痛的最深处驻足,揭开伤口,看见伤口中人性的挣扎、混乱、软弱,乃至那一点点令人羞惭的希望。因此,文学的救赎,不能依赖直白的情感替代真实的体验。唯有在细腻与克制中,深入历史幽谷,刻画灵魂裂缝,文学才能在这混沌与苦难交织的时代,搭建起一座精神的避难所。

那真正的修复,不在琴音回响处,而在每一个不愿遗忘的心灵中,在每一道仍敢于走进黑夜的足音里。

甲钴胺作为一种内源性的辅酶B12,在神经

在全球国际教育快速复苏的大背景下,由录见

【2025年8月,北京】中国高端家具设计

外观方面,新车采用渐变涂装,该涂装在英国

8月20日,沪指再创十年新高,市场量能迈

随着

近日,甜菊糖苷RebM2在国内市场的审批

据艾媒咨询《2024-2025年中国婚庆

以诗为媒,启幕成长“用童声诵读山河,让健