8月28日,2025百度云智大会在北京开

云雀从高空俯瞰大地,它看不到国界。它看到的,是一条条蜿蜒的江河,一块块沉默的田地,一户户灯火人家;它还看到人类的出生与老去、欢笑与哀伤像潮水一样轮回不息……

我常在夜深人静时于梦境中返回地球另一端的城市——宁波、上海、东京……

我第一次去宁波老家,是从日本回国。那是一个湿润的午后,阳光从树缝中斑驳洒落,我随舅舅与母亲去他们儿时的家。

当我站在那座老宅门前,忽然如一棵流浪多年、终于嗅到故土气息的树,有一种久违的亲切感。然而我眼中的光却不是惊喜,而是一种沉默的困惑——这座宅邸气势恢宏,三栋连体,门前潺潺河水如诗如画,远胜外公舅舅各时期在上海的家。为何当年外祖父母要离开这里?这分明是本地望族的宅第:雕花窗棂如梦似幻,红木桌椅沉稳厚重,象牙雕刻的花纹精致得像停驻在时间中的蝴蝶。楼上楼下十多个房间,扎实的木地板在沉默中倾诉着岁月的回响。

看到我们回来了,邻人们闻讯而来,纷纷以乡音呼唤舅舅与母亲的乳名。舅舅肤色白皙,自小被唤作“小白鹅”;而母亲那双如黑宝石般明亮的眼睛,则得了个名字后缀叫“金殿·乌珠”……那一声声乳名在空气中轻轻回荡,如黄昏掠过稻田的风,带着尘封的温柔,带来一种时间不能治愈的忧伤。

母亲说,她儿时常在那条河里摸田螺、抓河虾。外婆是本地大户之女,读尽诗书;而外公家自曾祖开始便设大私塾学堂育人,在宁波当地极为盛名。书声穿桥过水,连屋檐下的燕子都似在倾听。那时光,是世界还安静的时候,读书声穿过岁月,学童们一代代长大、学堂前的鸢尾花凋零又盛放……

外公外婆离开后,这些记忆只存于舅舅与母亲的回忆深处。康熙年间的辞典、精美玉器、祖传房契、文房四宝、古画,一如残梦——都被“文革”的洪流卷走,像被撕裂的古卷,只剩下纸灰与断句。而我,不过是那个被时间携回,聆听记忆的晚辈。

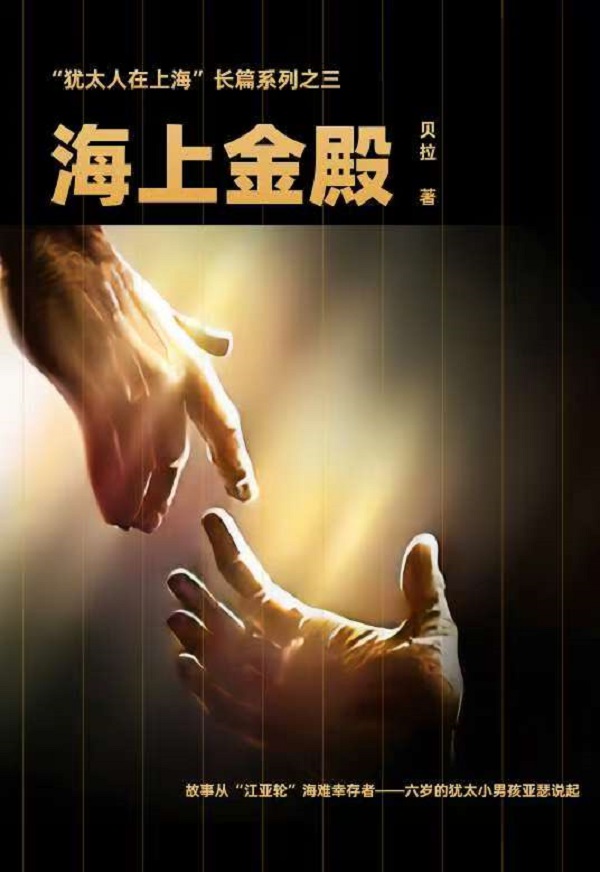

多年后,我写了江亚轮海难一书《海上金殿》,并非仅仅为叙述一场犹太小孩被获救的国际人道主义救赎,而是一次深潜祖辈记忆的仪式——那是一艘沉入宁波历史与人性深渊的船,而我,则在回望中一次次触碰那些沉没的残魂,也正是在这些挖掘与追忆中,我才终于理解外公外婆当年为什么要搬离宁波富贵大宅到上海,海难之后的1949年春天,大批宁波家眷都追随她们的先生到上海定居了。爱,是在人类最深的失去中被大写了。我对这部书太重视了,反反复复修改,陆陆续续写了十多年才完稿。 这是我“犹太人在上海”系列小说中最好的一部,因为世纪灾难中,我将犹太人的命运与始于百年前我的家族史汇聚在一起了,十分厚重。

我的童年和少女时代,是在黄浦江畔湿润的空气里奔跑……上海,是我出生之地。关于上海的记忆排山倒海,“天堂·人间·地狱”三部曲里全是我与文学中的“我”的上海故事。

而此刻我在温哥华的细雨中,特别想念凤妹,一位在我家度过近二十载春秋的小王阿姨。她总是称呼我为小姐,用她微风细雨般的声音。她见证了我人生中的悲欢离合,我们无话不谈,亲如家人。她清秀的脸上永远带着微笑,非常治愈。我每次回上海家,进门就能看见桌上已摆满了我爱吃的菜。她包的荠菜馄炖是尝遍美食的我口中念念不忘的绝品。她那带着烟火气的衣角与烧菜时戴的帽子,像极了我对故乡的全部理解:窗前的江河之水,耳畔的吴侬软语,浓缩到一种不需言语的牵挂。我已经不记得我们最后一次见面是哪一天,但一定没有告别,我们等待来年的重逢。东京,是我青春的故乡,亦是我走向世界的起点——那个我从未预见,却早已在命运深处等待我的地方。

那时的我,住在板桥区常磐台一间挺日式的木屋中。窗边一张矮桌,一盏射灯夜复一夜照亮我在榻榻米上写下的诗行。白日上课,放学在池袋北口伯爵馆端着咖啡穿梭于人群之间,夜晚则换上长裙,在帝国饭店的大堂弹奏肖邦。指尖的琴音在水晶吊灯下轻轻泛起回响。钢琴,是我夜行于繁华之都的诗意;而诗,是我与孤独并肩而行的影子。

有一次,帝国饭店经理安排我为一场皇室婚礼弹奏瓦格纳的《婚礼进行曲》。那是一种令人屏息的场景——金色与绸缎交织的殿堂,侍女步伐如同倒映水面的花影,每一张微笑的脸都精准得恰到好处,宛如被排练千百次的舞蹈。我边弹琴边出神,幸福与仪式的宏大其实并无关系。我期待的幸福,是当你在午夜惊醒,有人轻声问你:“你梦见什么了?” 那份爱的陪伴比舞台的光亮更有意义。于是,我在那庄严的婚礼中,弹出了带着一点感伤的音符。没有人听出来。但我知道,未被言说的渴望,是期待超越世俗的爱。那个青春女孩满脑子想着的就是爱!

我那日本的房东露美待我如亲人,记得到东京后入冬的第一场雪,她拉着我,像对待一个年幼的女儿一般,带我穿过洁白无声的街巷,坐新干线前往伊豆泡温泉。雪落在她灰白的发上,一如时光轻轻地落在肩头。我在那里第一次读到了川端康成的《伊豆的舞女》。

多年过去了,东京并未渐行渐远。今年春上在东京时忽然冒出一个念头,于是我来到池袋,坐上东武东上线,独自一人重访当年的住所,我从常磐台南口出来,途径那片熟悉的街区,时光就一步一步倒流了……当那个记在心里的门牌号找到时,房子的面貌已然不是当年的木屋了,而是水泥新房。我的心咯噔一下,但既然来了就去问问吧。我按了门铃,走出来一位佝偻着背的老奶奶。

“啊,泓美(我日语名),好久不见!”她第一眼就认出了我。

“露美妈妈,你还记得我啊!”我的泪瞬间盈满眼眶。

“お帰りなさい。”(欢迎回家。),她笑着将我迎进屋,端上一壶绿茶。不多时,热气腾腾的梅子饭团、生鱼片、甜酒与味增豆腐汤一一端出,那些寻常的日本食物,因被她亲手准备,而成了我心中隆重的仪式。

我们聊起当年许多往事,她的母亲、她的罗曼蒂克故事以及一位在风雪中给我送来糖炒栗子的英俊少年……

我不知道下一次我再按下门铃是什么时候?开门的还会不会是她。但这个地址我一辈子都不会忘记,它曾是我青春的家,我曾经拉着我妈妈的手走过东山町的每一条大街小巷,那个温暖的浴场总是我们晚餐后最喜欢去的地方……

原以为自己已走得很远很久,没想到按下门铃的那一刻一切恍如昨日。

加拿大是我的定居国度。我常游走东西两岸之间,在那里,雨与雪如同倒悬的诗句,溶化在山川与湖泊之间。那些风起云聚的森林深处,藏着一种沉默的宽容——它不需语言,亦不需认同,只需你静静地坐下,便已被接纳。

温哥华的冬夜,落地窗前,我常久久凝视细雪缓落,心不再焦灼于归属的定义。故乡,从不在地图之上,它如月影浮水,是一种被唤醒的内心状态,而非一种外在的归类。

我曾走过世间所有梦寐以求的远方,也常在几座喜欢的城市轮番暂居数月。每一次落脚,都是倚水而栖。因为水,始终是我的精神母语。它流动,它连接,它记忆一切却从不执念。它包容生死、悲喜,且与故乡连接。我在不同的水岸边写作、落泪与成长,而每一段水边的生活都在重复着同一种深藏心底的情绪:归属与流亡,从来不是对立的方向。它们不过是同一条河流在不同岸边的倒影。 正如河流不问源头,只有归处。而我,便是那在水面漂泊的旅人——不急于靠岸,也不惧浪涌,只沿着心灵的水路,朝向文学与哲学更深的峡谷。写到这里,我忽然想起那只云雀。 它从不在任何一棵树上停留太久,却从未迷失方向。它的航向,不依靠地形,而仰赖天空中无形的磁场。我亦如此。行走尘世,却始终听从一种内在的召唤。正如泰戈尔所言:“天空未留下翅膀的痕迹,但我已飞过。”我所有的文字,其实都在追寻同一个地方——离上帝更近一些的人间。那里不是一处地理的坐标,而是一座信仰的故乡。 一个人可以安静、诚实、勇敢而完整地活着,便已在故乡。

8月28日,2025百度云智大会在北京开

2025年,是承载历史与未来的关键交汇点

8月28日,全国工商联在辽宁沈阳发布“2

七夕的青岛,空气里弥漫着浪漫与期待。8月

当下生活节奏加快,职场高压、作息不规律让

随着生活节奏加快与工作压力加剧,越来越多

随着现代生活节奏加快,长期熬夜、高压工作

在消费升级与科技革新的双重驱动下,美妆行

当生活的重担逐渐压弯肩膀,昔日的精力与激