随着2025年双十一购物狂欢节的临近,一

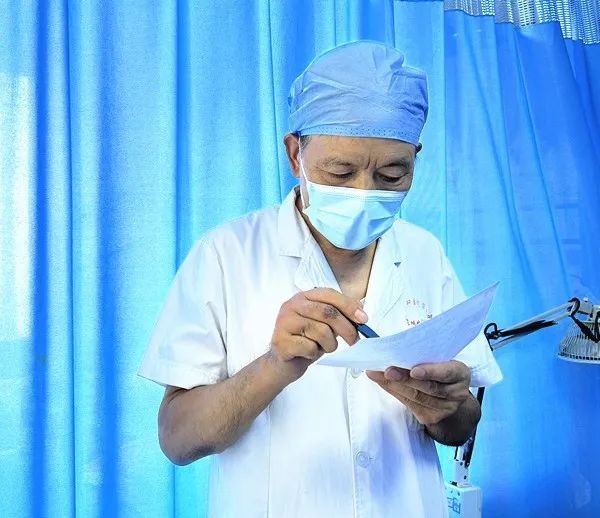

诊室的晨光里,吴中朝教授的手指轻触患者腰背部的压痛点,指尖下那处细微的“结筋”,是困扰患者五年的腰痛根源。他手持长针,循着《灵枢·经筋》的古训,却又融入现代解剖的精准——这一针,既是对澄江学派“临床实证”的传承,更是对颈肩腰腿痛这一“现代病”的温柔破解。

从50多年目睹众多劳动者因痛致残的刺痛,到如今成为国家名老中医、用40余年临床经验搭建“经筋-代谢-杂合”的解痛体系,吴中朝的从医路,始终绕不开“让更多人摆脱疼痛”的初心。

医者吴中朝:澄江薪火照初心,以痛为镜修仁术

提及吴中朝,绕不开两个关键词:澄江学派的杰出传承者,与疼痛病症的“治痛人”。

上世纪70年代,高中毕业的吴中朝在农村接受再教育时,曾见过一位老农因颈肩痛得不到医治,最终连锄头都握不住;也见过产妇因产后受寒引发腰痛,常年佝偻着身子做家务——缺医少药的无奈,让“疼痛”不再是简单的生理感受,而是刻在他心里的“济世命题”。

“当时就想,要是能懂医术,哪怕能缓解一点痛也好。”这份朴素的愿望,成了他后来报考南京中医学院的初心。

在南京中医学院(现南京中医药大学)的课堂上,他第一次听到“医者有术无道不行,有道无术不久”——“术”是治病的手艺,“道”是治病的本心。这让他明白,中医不是零散的偏方,而是有体系、有温度的学问。

1986年,他师从澄江学派针灸泰斗肖少卿教授攻读硕士,后又随学派领军人物邱茂良教授攻读博士学位,彻底沉浸在这一学派“以临床疗效为核心,用临床验证理论”的学术氛围中。

澄江学派的精髓,在于“不唯书、只唯实”。邱茂良教授曾对他说:“好医生不是看治好多少容易的病,而是能从难治病里找出规律。”这句话成了吴中朝的行医准则。

他的诊室里,永远放着一本“难治病例集”:哪个患者用常规针刺效果不佳,哪个患者合并糖尿病后疼痛反复,他都一一记下,反复琢磨“为什么没效果”。

有一次,一位合并高血脂的颈椎病患者,温针灸后症状缓解又复发,他翻遍《黄帝内经》、《针灸大成》,又结合现代医学“高血脂致血液黏稠之痰瘀,而致经络失养”的认知,在原有方案中加入化痰浊的中药,再配合刺络放血,最终让患者摆脱了反复疼痛。

“吴中朝总是告诫自己,疗效不好的病例,是老天给的‘考题’,答对了,就能多帮一批人。”这份对“疗效”的较真,让他对痛症诊疗越走越上手,祛痛之路越走越宽畅。

如今的吴中朝,是国家中医药管理局重点学科“针灸临床治疗学”的学术带头人,也是第五批、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。但他依旧保持着门诊不辍的习惯,诊室里的患者,有年轻的办公室职员,也有拄着拐杖的老人,他总会多问一句“最近血糖、血脂怎么样?”——在他眼里,疼痛从不是孤立的“局部问题”,而是身体整体失衡的“信号”。

经筋解痛:从《灵枢》走来的“三维针刺法”,破解“筋拘则痛”的千年密码

颈肩腰腿痛在中医里属“痹症”范畴,但吴中朝却格外看重“经筋”的作用——“很多时候,疼痛不是经络不通,而是经筋‘出了问题’。”

1. 经筋理论:痛症的“隐形根源”

《灵枢·经筋》有云:“经筋者,主束骨而利机关也。”意思是,经筋像“绳索”一样维系骨骼、带动关节活动,一旦经筋出现“拘急、粘连、结筋”,就会导致关节活动受限、疼痛丛生。

吴中朝在临床中发现,80%以上的颈肩腰腿痛患者,痛点处都有“经筋病变”:

颈肩肌筋膜炎患者的肩部,能摸到条索状的“结筋点”;腰椎间盘突出患者的腰背部,会有局部经筋的紧张痉挛;甚至糖尿病患者的骨关节痛,也常伴随经筋的“失养拘急”——常因为代谢异常或劳损受凉等因素,导致经筋失养,缺乏气血濡养而生经筋痹症疼痛和筋结,就像缺水的绳子会变脆、易打结。

他进一步提出:经筋病变是痛症的“直接病机”,而气血失调、肝肾不足、代谢异常,是经筋病变的“深层根源”。这一观点,打破了“痛症只治局部”的局限,也为经筋疗法找到了“标本兼治”的逻辑。

2. 三维针刺法:经筋解痛的“当代创新”

如何破解经筋病变?

吴中朝在传统经筋针刺的基础上,融合现代解剖学(肌肉、筋膜层次),创造了“三维针刺法”——以“多角度、多层次、多维度”的针刺,松解经筋粘连,唤醒经筋的“活性”。

以颈肩肌筋膜炎为例,患者常说“肩膀像被绳子勒住,连抬胳膊都痛”,痛点从肩部延伸到上臂,这正是手太阴肺经、手少阳三焦经、手太阳小肠经的经筋交织之处。

吴中朝则会根据颈肩部位轻重之不同,如颈肩疼痛为主,则取“巨骨穴”为起点,经肩井、大椎方向为中心轴线,用3寸长针沿斜方肌肌群呈“扇面状”刺入;如以肩臂疼痛为主,则从肩髃或肩髎穴为主,向前臂的臂臑、臑会或肩贞,用5寸长针沿三角肌肌群呈“扇面状”刺入——这不是随意的角度,而是分别精准对应颈肩部及肩臂部三条经筋的走行:

•角度上:分别朝向三条经筋透刺,实现“三经齐用而逐痹”,解决经筋跨经络、经筋疼痛并发与多经粘连的问题;

•层次上:针体穿过天人地三部经筋,即从浅层筋膜,直达中深层肌纤维等软组织,避免只针刺“治表不治里”、“治标不治本”。

•维度上:通过多维度轻微的提插捻转,让针感“气至病所”——患者会感到局部有舒麻胀痛的“得气感”,并且疏解挛急的经筋,从而起到经筋粘连被松解的效应。

曾有一位52岁的教师,因长期伏案导致颈肩痛,辗转多家医院用理疗、西药都无效,甚至出现“转头头晕”的症状。吴中朝触诊发现,患者颈后“大椎穴”附近有3处明显的“筋结点”,且合并高血脂(血液黏稠致经筋失养)。

他先用“三维针刺法”松解颈肩部经筋,再配合温针灸(用艾绒温通经络),并创新性地使用了“三风平扫法,同时开具了化痰浊、补肝肾的中药(山楂、丹参、枸杞子、熟地)。

“经筋松了,气血才能通;气血通了,疼痛自然就没了。”吴中朝这样解释其中的逻辑。

他的经筋疗法,还特别注重“辨证施针”:浅层肌肉痉挛用“浮刺”(浅刺而疾出针),深层肌肉粘连用“透刺”(一针多向多穴刺),筋膜层结节用“解结刺”(刃针疏解)——每种刺法都对应经筋病变的不同层次,真正做到“精准解痛”。

杂合以治:针药灸并重,破解痛症的“复杂性困局”

“现在的颈肩腰腿痛,早已不是‘受寒、劳损’那么简单了。”吴中朝在临床中发现,近60%的痛症患者合并代谢问题——糖尿病、高血脂、肥胖等,这些问题让痛症成了“牵一发而动全身”的复杂病症。

而破解之道,正是《黄帝内经》提出的“杂合以治,各得其所宜”。

1. “杂合以治”的核心:辨证为基,多法协同

吴中朝的“杂合以治”,不是疗法的简单叠加,而是“以病机为靶心,让针、药、灸、刺络等疗法各司其职”。他将痛症的核心病机归为“寒、痰、瘀、郁、虚”五类,每种病机都有对应的“组合疗法”:

•寒邪偏盛者:用“温针+艾灸”——针刺得气后,在针尾裹艾绒点燃,让温热之气透过针体直达深层,再配合隔姜灸(生姜温胃散寒),驱散经络里的寒邪。

•痰瘀互结者(如高血脂合并腰痛):用“三维针刺+刺络放血+中药”——针刺松解经筋,刺络放血(在痛点附近浅刺出血)祛瘀生新,中药(如半夏、陈皮、川芎)化痰通络。

•肝肾不足者(如中老年人骨痛):用“温针灸+药食同源调理”——艾灸肾俞、肝俞穴补肝肾,再建议食用羊肉(温肾)、牛蹄筋(补筋)、枸杞子(养肝),从日常饮食中巩固疗效。

“杂合以治的关键,是‘不偏科’——既治局部的痛,也调全身的失衡。”

较为典型的案例,是一位65岁的糖尿病患者,因骨质疏松合并腰椎间盘突出,腰痛得无法下床,且常规止痛药会伤胃。

吴中朝的方案是:先以“三维针刺法”松解腰部经筋(避免腰部筋肉挛急加重骨质疏松创伤),再用温和灸(小艾炷)温灸命门、腰阳关穴(温肾壮骨);中药方用“独活寄生汤”加减,去掉辛燥的药材,加入黄芪、山药(益气养阴,兼顾糖尿病);同时叮嘱患者控制血糖(代谢好了,经筋才会有营养),每天喝一碗牛蹄筋汤。

2. “杂合”背后的学术逻辑:整体观与个体化

吴中朝常说:“没有两个完全一样的痛症患者,就像没有两片完全一样的叶子。”他的“杂合以治”,始终贯穿两个原则:

•整体观:把“痛”看作身体整体的“预警”——比如“富贵包”不只是颈部的脂肪堆积,更是肥胖、代谢异常的信号,所以治疗时既要针刺松解颈部经筋,也要建议减重、调血脂;

•个体化:即使是同一种病,也要因人而异——年轻人的腰肌劳损,多是“劳损致筋急”,用针刺加休息即可;老年人的腰肌劳损,多是“肝肾不足致筋失养”,必须配合艾灸、中药补养。

这种思路,正是对澄江学派“临床为本”的深化——不固守书本上的“标准方案”,而是从每个患者的实际情况出发,让疗法“适配”病机,而非让病机“适配”疗法。

痛症防护:不止于治,更在于“阻痛于未发”

“很多患者来找我时,痛已经忍了好几年,其实早一点防护,就能避免走到‘必须治疗’的地步。”吴中朝对痛症的“未病先防”,同样带着“整体观”的智慧。

他建议的防护,从来不只是“贴膏药、做按摩”这么简单:

•保暖不是“穿得多”,而是“护好经筋关键处”:颈后(大椎穴)、腰眼(肾俞穴)、膝盖(足三里穴)是经筋易受寒的部位,尤其是秋冬,可戴围巾、穿护腰,避免寒邪从这些“薄弱点”侵入。

•姿势调整要“顺经筋”:久坐时要让腰部靠紧椅背(避免经筋牵拉),低头看手机时把手机放到视线水平(减少颈部经筋的负担),这些细节能减少经筋的“慢性劳损”。

•代谢管理是“防痛的根基”:控制血糖、血脂、体重,其实是在给经筋“供营养”——代谢好了,气血才能濡养经筋,经筋就不容易“打结、痉挛”。

•日常“养筋”比“治筋”更重要:中老年人可每天用手掌搓揉颈肩、腰背部的经筋(每次5分钟),促进局部气血运行;也可适量食用“养筋食材”,如春天吃韭菜(温通筋脉),秋天吃栗子(补肾壮筋)。

“疼痛是身体在‘说话’,别等它喊得大声了才回应。”吴中朝的这句话,既是对患者的提醒,也是他从医40余年的感悟——他治的是“痛”,但守护的,是人们“自由活动、无痛生活”的权利。

结语:以古训为经,以临床为纬,织就解痛之网

从《灵枢·经筋》的千年智慧,到澄江学派的临床实证,再到“经筋解痛+杂合施治”的创新体系,吴中朝用40余年的从医路证明:中医不是“慢郎中”,更不是“老古董”——它能精准破解现代社会的痛症难题,靠的是对“人”的尊重,对“病”的洞察,以及对“术”的精进。

如今,吴中朝虽然医名广传,但仍一如既往地坚持在临床一线接诊病者,带教学生。

他总会手把手地让学生亲手触诊“结筋点”,会把“难病病例集”传给弟子,也会反复强调:“做治痛医生,既要懂针药的‘硬功夫’,也要有共情的‘软心肠’——因为你面对的,不只是一个疼痛的部位,更是一个被疼痛困扰的人。”

这,就是吴中朝——一位用经筋解痛、用杂合施治、用初心济世的国家名老中医,他的故事,还在诊室的晨光里,在患者的笑容里,继续书写着......

随着2025年双十一购物狂欢节的临近,一

“短视频链接千行百业,展现千姿百态。”1

10月10日,2025中国国际五金展览会

10月12日,知名公益机构善行团宣布启动

10月11日,在“华为‘光储充’一体化建

在信息洪流奔涌的时代,掌控节奏与效率,已

伴随海南自贸港建设推进,一个浙琼产业园落

猛士M817Max+版的核心升级,直指用

当2025年的车市即将接近尾声,经过前三