十一月的高原地区进入冬季作物种植关键阶段

开篇导语

“中华医学会第三十次儿科学术大会聚焦SMA前沿诊疗进展

专家倡导推动症状前治疗与全国协作体系建设“

在中华医学会第三十次儿科学术大会上,来自浙江大学医学院附属儿童医院的毛姗姗教授公布了纳入逾500名中国患儿的《中国儿童SMA疾病登记研究》第二次中期分析数据[1],为中国SMA真实世界研究树立了重要里程碑。对于如何进一步前移治疗哨口,毛教授也结合症状前治疗研究 NURTURE 的 8 年数据 [2],以及她于今年年中主持编撰发表的《儿童脊髓性肌萎缩症症状前治疗专家共识》[3],分享了来自临床的感悟,解读这份沉甸甸的数据背后,关于「早」的深刻洞见。

在罕见病脊髓性肌萎缩症(SMA)的治疗中,时间意味着生命质量的分界线。早期干预能帮助患儿最大程度保留运动神经元功能,获得与同龄健康儿童相似的发展潜能。近年来,随着诺西那生等疾病修正治疗药物在中国的普及,广大患者在受益于药物疗效的同时,也迫切需要一份属于中国自己的数据罗盘,来指引这场与时间的赛跑。中国SMA诊疗进入了“有药可医”的新阶段,也迫切需要以本土数据为基础的临床决策依据。

毛姗姗主任医师、教授、博士生导师

-中华医学会儿科学分会临床流行病学学组委员

-中国优生科学协会儿科临床与保健分会理事

-中国妇幼保健协会儿童疾病与保健分会委员

-浙江省医师协会儿科分会遗传罕见病学组副组长

-浙江省 SMA 诊疗专家组组长

-《中国当代儿科杂志》编委、《临床儿科杂志》青年编委

-医学博士,曾留学美国密歇根大学神经科学研究所从事博士后研究

-主要研究方向:儿童神经遗传罕见病、神经肌肉病

-主持国家自然科学基金 3 项;浙江省尖兵领雁研发攻关计划、浙江省自然科学基金等科研项目 10 余项;以第一或通讯作者发表中英文学术论文 40 余篇,其中在 SMA 领域发表 SCI 论文 25 篇、国内一级/核心期刊论文 18 篇,授权国家发明专利 2 项,以通讯、执笔或专家组成员身份制定指南共识 8 部,主持国内多/单中心临床研究项目 10 余项。

真实世界数据为中国SMA治疗提供科学「罗盘」,见证持续获益

毛姗姗教授介绍,登记研究是展示真实疗效与安全性的关键途径。与严格筛选的临床试验不同,真实世界研究更能反映不同年龄、不同病程患者的治疗获益。

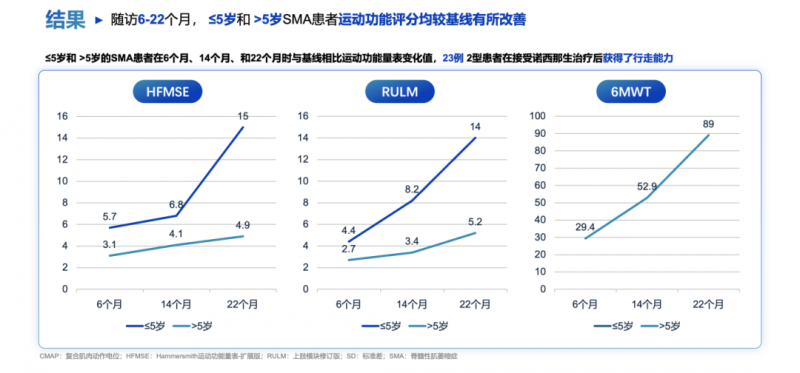

研究显示,诺西那生钠在中国2型和3型5q-SMA患儿中显著改善运动功能(通过HFMSE与RULM量表评估),且耐受性良好,治疗效益呈现“持续获益”特征:在治疗22个月时,部分患者较14个月时继续取得功能改善。

毛教授指出,自2019年SMA修正治疗药物在中国上市以来,积累本土真实世界数据对于完善临床路径、优化治疗决策具有重要意义。她同时强调,SMA治疗应以长期疗效趋势为依据,避免短期波动导致不当换药。

「这就像考试成绩,有些孩子一开始就有好成绩,有些孩子一开始成绩不够理想,但后续努力后也可以进步」。毛教授用这个生动的比喻来形容,并认为,诺西那生作为一种在中枢起效的药物,每 4 个月一次的给药使其能够稳定地发挥作用,不会「脱靶」。这种持续性不仅在国内研究中得到体现,也与国际上的数据相符。

「SMA 的治疗是一个终身的过程,你不能说看到某个时间点好转了就到此为止了」。毛教授强调,「事实上,药物一直在持续地产生作用」。她分享了自己所在中心的单中心数据,即使随访到 34 个月,甚至更长时间,依然能看到患儿在持续获益。

基于「持续获益」的理念,毛姗姗教授对在 SMA 治疗过程中的换药举措持谨慎态度。她指出,评估疗效应着眼于长期趋势而非短期波动,换药与否应遵循临床研究的证据。Cure SMA 发布的 SMA 最佳临床实践指南[4]就提到,在考虑更换药物或治疗方案时,除非有紧急指征,否则应在更换前对药物及相关的患者治疗效果进行至少 6-12 个月的监测。鉴于此,如果患儿在现有治疗方案下病情处于持续改善的通道中,就不宜轻易中断或更换药物,而应严格遵循循证医学依据,以免影响神经元保护和病情稳定。

“水池效应”与黄金窗口:早诊早治获益最大

研究结果还发现,年龄≤5岁的患者运动功能改善幅度显著高于年龄>5岁的患儿,再次印证“越早治疗,获益越大”的原则。

毛教授以“水池效应”形象解释这一机制:运动神经元可比作一个不断漏水的水池,当水位低于警戒线时(出现症状后),再补水已难完全恢复;而若能在症状前干预,即“水位”仍高时开始治疗,患者便可能终身不发病。

“时间就是运动神经元,”她总结道,“早诊早治是SMA治疗的核心命题。SMA 治疗的本质是一场与时间的赛跑,而症状前治疗能够让患儿有很大可能拥有近似同年龄健康儿童的运动发育结局。“

事实上,SMA症状前治疗带给患儿的明显获益已获近年来陆续公布的随访数据所证实。尤其是最新公布的Nurture研究的8年数据,令人振奋。首次展现了在长达8年的治疗中,这些症状前孩子可以实现不发病。这点非常重要,给临床治疗医生和症状前患者家长都打了一针强心针。

毛教授介绍说,“NURTURE研究(诺西那生)8年随访表明,以独走的获得为例,诺西那生治疗SMN2 3拷贝的症状前婴儿,100%在WHO发育里程碑时间窗内达到独走。2拷贝的婴儿这一比例是40%。如果看2拷贝亚组(基线腓神经波幅≥2mv且腱反射存在),75%可以在WHO的时间窗内获得独走。[2]

根据参考文献[2]制作

毛教授的信心不仅源于 NURTURE 研究长达 8 年的客观数据,还源于她所在中心 6 例接受诺西那生治疗的症状前患儿的真实反应 。她每次查房时都会做的一个动作——敲腱反射。「他们完全都跟正常孩子是一样的,都有腱反射,这个是研究数据之外最直接证明无症状的表现。当我一次、两次……每次都正常的时候,我就知道 Ta 不会发病」。

这一观点得到国际长期随访研究的支持。最新NURTURE研究8年数据显示,症状前接受诺西那生治疗的患儿中,部分实现了不发病且运动功能与健康儿童接近的发展水平。毛教授所在中心的病例也印证了该结论:6例症状前患儿均保持正常腱反射与运动能力。

她认为,正是这种经得起时间考验的长期数据和鲜活的成功案例,才能为面临巨大心理压力的患儿家庭,提供最强大的信心支撑。

从「单打独斗」到「全国协作」:MDT的边界与未来

除了药物治疗,毛教授强调了康复训练与多学科团队(MDT)协作的重要性。她提出创新概念——“院际MDT”,倡导全国范围内的专家协作,为疑难患儿提供跨机构的综合管理。

在她主持编撰的《儿童脊髓性肌萎缩症症状前治疗专家共识(2025版)》中,这一理念得以进一步落实。该共识结合国际经验与中国国情,为未来新生儿筛查与症状前管理提供了前瞻性路线图。

结语:与时间赛跑,为未来奔跑

展望未来,毛姗姗教授表示,推动新生儿筛查覆盖、提升基层识别能力,是实现“早诊早治”的关键。

“我们希望未来的SMA患儿能够像健康孩子一样自由奔跑,”她说,“这是所有医生与科研工作者的共同目标。”

从真实世界研究到前瞻性共识,中国SMA诊疗正迎来从“有药可医”到“精准可治”的时代。时间仍在流逝,但在科研与临床的共同努力下,那幅‘跑来跑去、看不出生病’的美好图景,正在成为现实。

参考文献

[1] Xiuxia W, et al. Nusinersen Effectiveness and Safety in Pediatric Patients with Type II/III 5q-spinal Muscular Atrophy: Second Interim Analysis from A Chinese Disease Registry. 2025 MDA.

[2] Biogen. New Data on Nusinersen Underscore Long-term Benefit in Pre-symptomatic SMA (NURTURE Study). 2025.

[3] 中华医学会儿科学分会. 儿童脊髓性肌萎缩症症状前治疗专家共识(2025版). 《临床儿科杂志》, 2025, 43(9): 643-651.

[4] Schroth M et al. Spinal muscular atrophy update in best practices. Neurology: Clinical Practice, 2025, 15: e200374.

十一月的高原地区进入冬季作物种植关键阶段

为期六天的2025年中国国际进口博览会正

2025年11月,从广州的广交会到上海的

“我们组在绍兴稽东驻村,提交的方案里将会

[中国,桂林,2025年11月7日]以“

近日,第八届中国国际进口博览会在国家会展

在人工智能技术日新月异,知识更迭速度空前

第八届进博会上,多家头部eV

面对琳琅满目的品牌,消费者如何甄别一家真