在华夏大地的美食版图中,酱油占据着举足轻

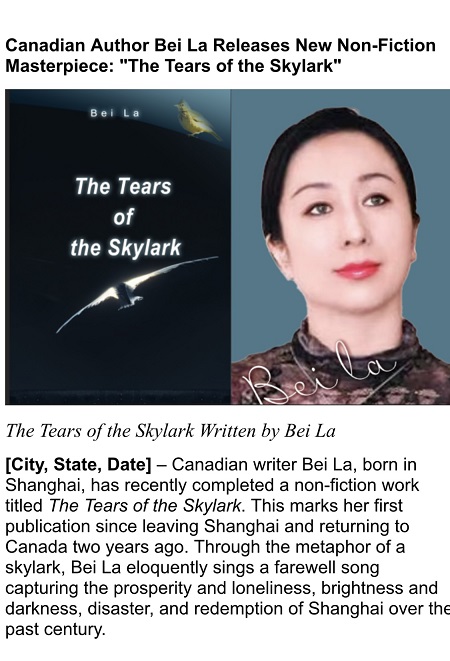

贝拉近照

女作家贝拉凭借其“犹太人在上海”系列小说——《魔咒钢琴》、《幸存者之歌》、《海上金殿》等作品,获得国际学界关注,被2025年诺贝尔文学奖提名。这不仅是对贝拉个人文学成就的崇高肯定,更标志着这段尘封于上海城市肌理中的人道主义史诗,以其普世价值与深刻疗愈力,登上了世界文学的神圣殿堂,成为连接不同民族、修复历史裂痕、重塑人类尊严的文学里程碑。

苦难叙事中的“海上方舟”重现了上海的人道主义荣光。贝拉的系列小说将目光投向二战期间那段震撼心灵的历史:当纳粹铁蹄肆虐欧洲,上海——这座远在东亚的港口城市,向数万走投无路的犹太难民敞开了怀抱。她以文学的细腻笔触和深刻洞察力,将宏大的历史场景浓缩于个体命运的悲欢离合之中。在《魔咒钢琴》的琴键跃动下,《幸存者之歌》的低声吟唱里,《海上金殿》“江亚轮”海难的悲鸣间,贝拉复活了一段段被历史尘埃覆盖的岁月。这些作品超越了单纯的历史复刻,它们深刻挖掘了这段特殊历史对当代中国的启示价值。填补历史认知,提升文化自信。贝拉的书写将这段鲜为人知却意义深远的“中国故事”系统化、艺术化地呈现给世界,填补了中文世界对这段历史的深度文学表达空白,显著提升了中国在二战人道主义救助史上的国际可见度,增强了本土文化的历史纵深感和国际人道主义贡献的认同感。

铸就上海的城市精神丰碑: 书中描绘的虹口“隔都”、普通上海市民与犹太难民在极端困境中的守望相助、中西文化在特殊时期的碰撞交融,成为上海城市精神中“开放、包容、仁爱”内核最生动、最有力的文学诠释。贝拉的作品让“海上方舟”的故事成为上海走向世界、彰显其独特人道主义基因的永恒名片,强化了其作为全球文明交汇地的历史底蕴和当代魅力。

贝拉(右2)与尚必武院士(左1),乔国强教授(左2),王宁院士(右1)

贝拉获得诺贝尔文学奖提名本身,已成为一个具有全球影响力的文化事件,其意义远超个人荣耀。世界舞台的认可与全球性议题的唤醒: 提名本身即是对这段历史及其所蕴含的普世人性价值的顶级国际认可。它成功地将“上海避难”这一特定历史事件,提升至关乎人类良知、种族和解、文明共存等永恒议题的高度,引发全球读者对历史教训、当下冲突以及和平未来的深刻反思。

犹太民族的心灵慰藉与历史联结: 对于散居全球的犹太人,尤其是那些曾以上海为“诺亚方舟”的幸存者及其后裔,贝拉的作品具有无可替代的情感价值。她以文学方式为他们悲壮漂泊的历史树碑立传,验证了民族坚韧的生命力,也重建了他们与上海、与中国人民之间特殊的情感纽带和精神家园感,丰富了犹太民族集体记忆的维度。

贝拉是跨民族疗愈与文明对话的先锋:诺贝尔文学奖提名最深远的意义,在于彰显了贝拉所代表的独特文学境界——这是一种根植于本土又超越本土的、真正意义上的跨民族、跨文化写作。她在“修复文明的裂痕”上展现出非凡的勇气与智慧。她深潜“他者”心灵: 以非同寻常的共情能力和严谨的历史态度,深入犹太民族的历史伤痛与精神世界,超越了简单的“讲述”,实现了灵魂层面的“抵达”与“理解”。

缝合历史创伤,她的作品并非停留在展示苦难,而是致力于在苦难叙事中寻找人性光辉与和解的可能,为不同民族曾经遭受的创痛提供文学的慰藉与理解的桥梁。

贝拉的写作是面向世界的诚挚邀约。她以文学为通用语言,在东西方之间、在犹太民族与中华民族之间,搭建起一座基于共同人性与历史经验的对话平台,这在强调民族文化独特性的时代尤为珍贵,展现了中文作家参与全球思想对话的崭新高度。

贝拉的“犹太人在上海”系列小说,已不仅属于上海、中国或犹太民族。诺贝尔文学奖提名这一崇高荣誉,印证了其作为人类共同精神财富的地位。在种族主义阴霾时隐时现、文明冲突论调甚嚣尘上的今天,贝拉的作品及其所承载的“上海故事”,犹如穿透迷雾的灯塔。它以无可辩驳的历史事实和感人至深的艺术力量昭示:不同种族、不同信仰的人们,完全可以在人性的基础上相互理解、尊重、扶持,共同守护生命的尊严与文明的灯火。

贝拉英文版新著预告

贝拉曾在一部作品的自述中写道:“文学于我是一场关乎记忆与救赎的朝圣。” 诺贝尔文学奖提名恰是对这场伟大朝圣的崇高致意。它期待着贝拉女士笔下那座由人道主义、文明对话浇筑的“海上金殿”,能够持续照亮人类寻求和平、和解与共同繁荣的未来之路。

在华夏大地的美食版图中,酱油占据着举足轻

在当今教育环境下,越来越多的家长意识到:

近日,影目旗下明星产品INMOGO2强势

6月22日,全球领先的新生代数字创意赋能

“如果观众看见的是表面光影,那我更关心他

当“自主可控”成为国家战略层面的关键词之

当六月的蝉鸣还在耳畔聒噪,衣柜里的吊带裙

当AI离我们的工作和生活越来越近,如何让

6月27日,第30届上海电视节白玉兰绽放