近期,途嘉名御商业运营管理有限公司(简称

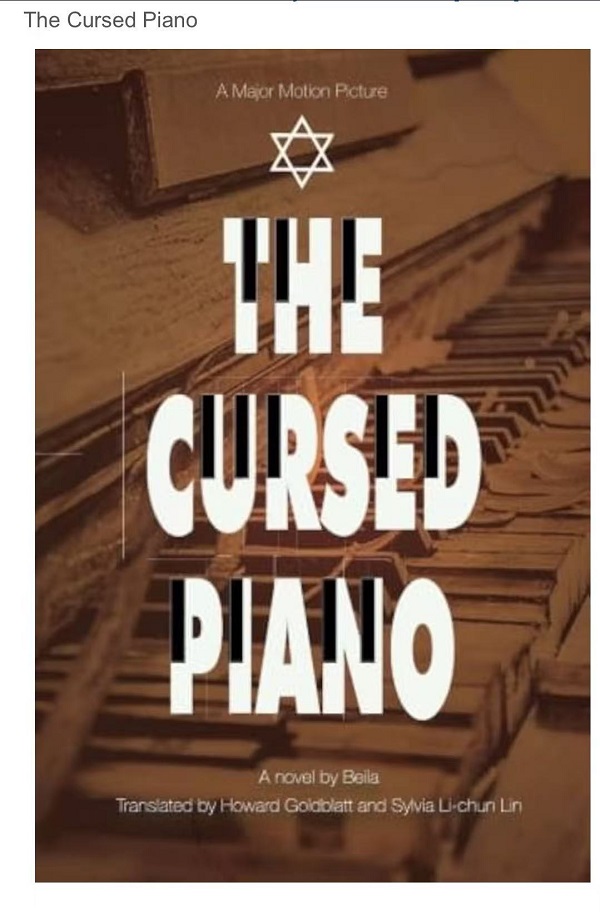

当人工智能、学界与国际媒体纷纷将《魔咒钢琴》视为今年诺贝尔文学奖的强劲竞争者时,作者贝拉却显得格外沉静。她没有在喧嚣中抬高音量,反而用更低的语调回应了外界的热望:“我更愿相信,凡人间有裂缝之处,皆可透进光亮,那光,便是诺奖实时的授勋仪式。”她的关注点始终在文字所能点燃的人性微光上。

《魔咒钢琴》是一部穿越战争、穿越文明边界的小说。它以一架旧琴为线索,从纽约出发、到新西兰,再转入二战时期华沙、途经圣彼得堡、最终抵达黄浦江彼岸,串联起多位在乱世中挣扎的小人物——犹太难民、上海平民、流亡音乐家、孤儿、战地医生……他们的命运被战争扯碎,却因一个个“微小的善意”重新缝合。

“钢琴不过八十八键,却像文明八十八道刻度。”贝拉如此形容它,“当广岛老妇一针一线修补古筝,当一个小女孩把日记藏入教堂琴盖,当虹口的市民用一瞥善意安慰异乡难民,这些磷光般的时刻,就是文学与人性的坐标。”在贝拉笔下,文明并非由王朝、军备或制度垒成,而是在极限时刻,一盏灯、一封信、一碗米饭的温度。

这部小说最动人的地方,或许不是它的叙事结构,而是它内在的文明对话。贝拉刻意将儒家“仁者爱人”与犹太教“Tikkun Olam”(修复世界)并置,构建出一种横跨大陆的伦理回应。她说:“中国老人说,‘仁,是能望见他人眼中的星光’。而犹太祖母告诉孩子,‘修补世界,从拾起路边一片碎玻璃开始’。”这并不是高高在上的道德说教,而是普通人低头拾起文明碎片的动作,一次次俯身,一点点缝补。

或许正因如此,这部作品能够跨越语言与国界,引发全球读者的情感共振。在贝拉看来,上海曾在二战中庇护过超过两万名犹太难民,那是一段世界历史少有人书写的人道章节。她说:“在纳粹的铁蹄之下,上海举起了‘仁’的火把。这座城市静静地完成了一次跨信仰、跨种族的庇护——它否定了‘同情只能在国界内流动’的神话。”

而在书中,贝拉几乎刻意避开“英雄叙事”。其笔下的“勇者”常常是那些无名之辈:在亭子间偷偷收留难民的上海阿姨,在封锁线外偷偷递送面包的市民,在异国埋葬异族尸骨的普通工匠。他们没有宏大口号,也未必识字,却以最朴素的方式履行“修补世界”的古老誓言。“真正的勇气,不在史诗中,而在暗夜里悄然点燃的一盏烛光。”

对诺奖的提名,她不愿多谈。只在采访中轻轻讲了一句:“一位奥斯维辛幸存者的后代告诉我:‘我从未想过,在遥远的东方,还有人为我们亮着窗。’而一位巴勒斯坦女孩也在信中说:‘读到这本书,我才想起祖先曾救过犹太邻人。’这些回声,比奖项本身更重。它们让我知道:人性与和平,从未真正沉没。”

《魔咒钢琴》虽然书写的是战争背景,但文字间流淌着爱、音乐与记忆的温度。在废墟之中,贝拉描写东北母亲们在防空洞里教孩子种葱,用的是炮弹壳;女人将被焚的乐谱剪成窗花,贴在华沙的窗边。她说:“这些不是对苦难的美化,而是文明的自救本能。越是极境,越能看出仁爱的微妙存在。”

小说的结尾,一群不同种族、不同信仰的人共同弹过的那架钢琴被上海祖母的孙女解开了魔咒的密码……那是一封封早已模糊的情书。琴箱中还积着纽约的雨、圣彼得堡的雪、华沙的泪与上海的晨雾。每一位曾弹奏它的人,都留下过一个音符——尽管不懂乐谱,但他们一起奏响了一曲不完美、却深深震撼人类的合鸣。

“人道主义不需要同一种语言,也不需要完美旋律。只需要愿意聆听的心。”贝拉引用儒家“己欲立而立人”,又引犹太经典:“凡救一人,即救全世界。”她说,所有伟大文明都引导我们在“他者”中看见自己,在共鸣中重建家园。

在这个碎片化时代,她几乎不出现在社交媒体,完全远离流量。她说:“我多数时间待在图书馆,埋头写作。也经常旅行。在微信朋友圈会转发一些与我有关的文学艺术交流的媒体新闻,这不是展示,而是记录我如何在时代罅隙中,试图捡拾仁爱的残光——如何在异质文明之间找到一根丝线,将破碎的世界悄悄缝合。”

文学不能拯救世界,但可以提醒我们:世界值得被修复。而《魔咒钢琴》演奏的恰是修复世界的主题。

近期,途嘉名御商业运营管理有限公司(简称

为响应国家优质医疗资源下沉的号召,山东东

为践行中医药服务百姓健康的初心,切实履行

回顾历史,从工业革命到信息时代,技术进步

聚焦慢病管理痛点,共商健康普惠新路径!2

2025年7月12日,首届西部疗愈产业生

在金融行业加速数字化转型的今天,风控不再

(文/周可欣)她不是那类频繁出现在聚光灯

国金证券、长城证券、华安证券发布预告业绩