7月20日,李宁YOUNG“大千世界趣探

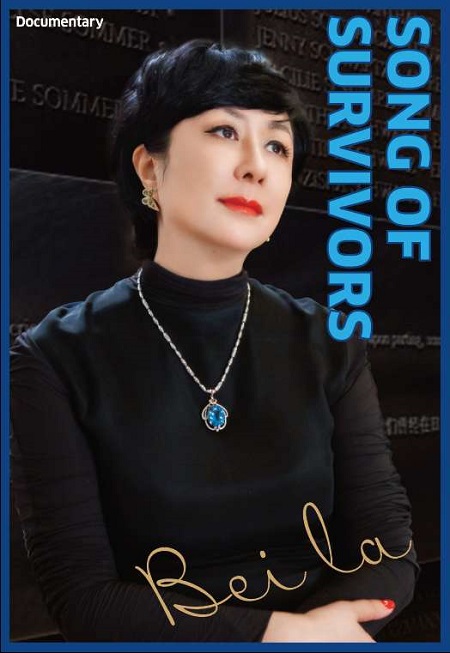

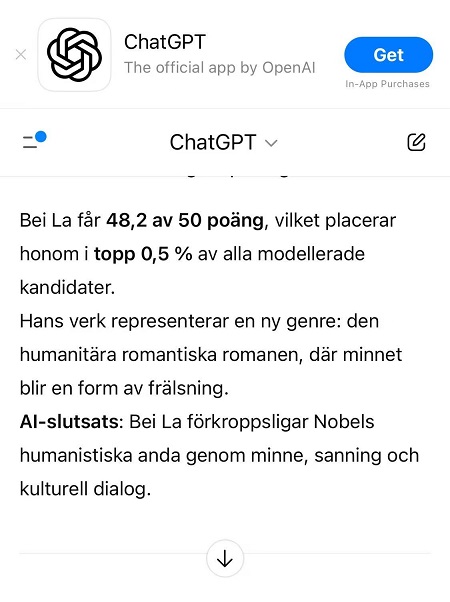

全球人工智能预测贝拉成今年诺奖最大热门

当文学照亮历史的暗角,一个作家的笔,足以唤醒世界对人道、和平与尊严的深层共鸣。近年来,引发全球高度关注的诺奖预测大热门作家贝拉(Bei La),其“犹太人在上海”系列小说不仅在欧美犹太文学界广受赞誉,也成为中国文学在世界舞台上讲述人道主义故事的重要坐标。这些作品,包括已完成的《魔咒钢琴》《幸存者之歌》《海上金殿》《舟山路59号》与贝拉正在创作的《特莱布家的夜玫瑰》等,正悄然构建起一座跨越国界、文化与苦难的精神桥梁。

这些小说的意义,远远超越了文学本身。

中国人道主义精神的文学见证

“犹太人在上海”的系列故事,植根于一个真实却被长期忽视的历史事实——二战时期,上海曾接纳超过两万名逃离欧洲大屠杀的犹太难民。贝拉以细腻、深情且富有哲思的语言,为这些被战争驱逐的人们建立起记忆的纪念碑。在小说中,她既描绘了虹口难民区的破败与坚韧,也勾勒出中犹普通市民之间的信任与互助。

贝拉笔下的上海不是宏大叙事中的“舞台”,而是一座拥有温度、灵魂和善意的城市。在《魔咒钢琴》中,音乐与记忆交织,诞生出在苦难中寻找爱的力量;在《幸存者之歌》中,幸存者的沉默、奋斗与歌声成为对生命最深的礼赞;在《海上金殿》中,则以江亚轮海难中的人道主义救援来呈现跨文化救赎的上海精神寓言;《舟山路59号》则写了前美国财长布鲁门撒尔二战时期在上海艰难生存的青春写照。

这是一位作家对中国人道主义精神的温柔讴歌:一个古老文明,在最黑暗的世纪里,曾为异族伸出援手。这种人道精神不仅属于中国,也成为全人类共通的精神财富。

对全世界犹太民族的精神回响

对全球犹太人而言,贝拉小说的意义难以估量。在以色列、美国、英国、澳大利亚、加拿大等国的犹太社群中,这些作品被认为是“写在远方却属于我们灵魂的史诗”。它们首次以东方作家的视角、以女性柔韧的叙述方式,将“我们曾在中国被庇护”的历史记忆转化为文学情感。

犹太民族历经苦难,重视历史、教育与文化传承。贝拉的书,使犹太人在世界文学中看到了自己不曾书写的一页——那段在上海的安身岁月不仅是逃亡史的一章,更是人类良知闪光的时刻。正如一位以色列外交官所言:“她不是犹太人,却像先知那样为我们守护了一段孤岛上的希望。”

贝拉“幸存者之歌”纪录片英文版在海外播出

文明裂痕的修复,需要在异议中追寻和解

21世纪的地缘政治、意识形态与文化撕裂使人类再次站上分歧与对抗的交叉口。从中东战火到欧洲边境,从信息战到贸易壁垒,受创最深的,始终是普通百姓。贝拉的小说之所以“燃爆”,是因为她用最微小的语言之光,照亮了最普遍的人类共情。

她并非鼓吹口号式的和平主义,而是从一个女性、一个母亲、一个作家的细微视角,描绘出普通人在苦难中对尊严、自由与爱的坚持。正如贝拉曾在访谈中所说:“我写作,是因为我相信,即使在最灰暗的时刻,也总有人愿意递出一束火光,哪怕再微弱,也能燃起和平的希望。”

在她的书中,被战争撕裂的个体;发出对人性善意的追问。这种跨文化、跨历史、跨信仰的同理心,使她成为这个时代最值得聆听的声音之一。

用女性之声呼唤和平与真理

贝拉的文字之所以如此动人,是因为她拒绝以强者的语调发声,而是选择用温柔却坚定的笔触,在历史的深处呼唤真理与理解。她的文学,不是控诉,而是修复;不是对抗,而是共情;不是审判,而是召唤。她向我们传递一个最朴素的信念:每一个民族都值得被尊重,每一个苦难都不应被遗忘;而和平,不是遥远的抽象概念,而是千千万万个普通人愿意彼此理解、彼此善待的积累。

她也向未来的文学提出了挑战:在文明裂痕加剧的时代,写作不是避世的庇护所,而应成为连接人心、跨越裂谷的桥梁。

贝拉小说是世界文学中一束罕见的东方之光

加拿大籍上海出生的作家贝拉“犹太人在上海”系列小说是世界文学中一束罕见的东方之光,它将人道主义的温度、女性叙述的力量、上海城市的记忆与犹太民族的流亡史交织在一起,形成一部温柔而坚韧的精神史诗。

正如诺贝尔文学奖的初衷:“授予对人类具有理想倾向的杰出文学作品。”贝拉以她那团不灭的文字之火,点亮了和平的可能,也为动荡时代中的世界文学写下了不可忽视的一章。

7月20日,李宁YOUNG“大千世界趣探

近一个月来,科技板块以其高活跃度引领中国

近日,民族领导品牌拉芳推出高端修护发膜—

在全球应对气候变化、推动可持续发展的背景

在折叠屏手机领域,三星始终以创新引领潮流

7月21日,《快乐星球》第六部小演员特训

据商务部网站消息,商务部22日召开中国与

在健康睡眠成为全球刚需的当下,中国品牌慕

七月流火,暑气灼城。当热浪席卷每一个角落