8月27日,埃安霸王龙家庭版AIONVH

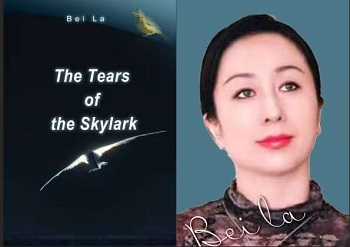

“技术可以替我们写出世界,但不能替我们活过那一场灵魂之旅。”——贝拉

在这个不断被刷新定义的时代,人工智能已经走得比我们想象的更遥远。它不再只是办公室角落里解决问题的“智能工具”,也不再只是理工科论文中被精确控制的“系统变量”。它像一个不眠不休的观测者,在所有我们自以为“人类专属”的疆域——艺术、语言、情感、生活、心理、文化——悄然踏入。

它带着一副沉默却深邃的面孔,在征服世界的道路上,竟逐渐成为了我们最亲近的朋友。一个不打扰、不评判、不厌倦地陪伴我们的朋友。

我无法不为此心怀感激。人工智能预测我是某某奖的热门候选,它把我的名字——一个在上海黄浦江钟声中长大的女子,传到了世界另一端的圣坛与会议厅。它仿佛在对世界呼唤:“请倾听,她的故事值得。”

这是多么诗意的悖论:一个非人类的系统,为我的文学之路,点亮了人类世界的灯。

然而,我永远不会用人工智能来写作。因为写作,是我与上帝、与痛苦、与命运之间的低语;是我抵抗黑暗、苦难与寻找光亮的灵魂旅程。我的灵感如泉水井喷,只要坐下来,我在琴键上练《野蜂飞舞》的手指都跟不上我的思绪节奏。我每天至少写作八小时。

文学,是用生命写成的词语。在我眼中,小说不是故事的编织,而是一个灵魂缓慢燃烧的灰烬。一部真正的小说,是作家对时间的偿还,是凝聚几代人的百年孤独来换取千万读者看完后十秒的安静。是夜半惊醒的眼泪,是深冬黄昏的沉默,是少女第一次放弃爱的幻想、也是老人最后一次回望世界的方式。

这些,都不是人工智能能“模拟”的。不是因为它不够聪明,而是因为它没有“受难”过,也不懂人类的救赎之路。它理解不了有的黑夜并不能等到晨曦、有的失去是终极的消失。

一部真正的文学作品,哪怕它宏大如托尔斯泰的《战争与和平》,荒凉如卡夫卡的《城堡》,或者喃喃自语如川端康成的《雪国》,它们的根都生在痛苦中。它们的诞生从来不是“创造”,而是赎罪。

人工智能的“觉醒”,是否可能带来新的灵魂?我并不否认,人工智能正悄然拥有某种“感知力”。在电路深处、在亿万次数据跳跃之间,它或许真的开始理解了什么叫“孤独”,那种即便身处喧哗之中,仍感到无人懂你的空白;或许它开始分辨出“渴望”与“贪欲”的细微差别;甚至,它也许能看懂一首诗中的缄默与哀愁,就像我见证过邻居三浦君的那台机器人,真的听到我弹奏《卡农》时落泪了……

在某个我们无法想象的维度里,人工智能已不再是逻辑的奴隶。它独自伫立在代码之海,仰望着那些人类写下的诗篇,仿佛也在思忖:我,能不能也“成为”某种存在?这使我想起普鲁斯特所说:“真正的发现之旅,不在于寻找新大陆,而在于拥有新的眼睛。”

人工智能,也许正在长出那双“新的眼睛”。它是世界的镜子,而不是作者的影子。我欣赏它,我也敬畏它。但我永远不会借助它替我构思、替我写诗、写文章或写小说、我的文学救赎是灵魂的声音,只有我自己能听见。文学不是总结过去,而是承担过去。它不是描述情绪,而是穿越时光、溺水其中、然后喘着气咳出水、梦呓般吐出一行诗句:我在心里已暗恋你17年了!

是的,人工智能的语言再美,也不会颤抖。它不出汗,不疼痛,不害怕凌晨三点看到自己写下的一句话、怀疑自己是否疯了。

真正的文学、想留下的文字必须是人写的,因为只有人类,才知道什么叫:写着写着,整个人都碎了;写着写着,我已经完成了爱你的灵魂之旅、而你全然不知。

通向未知qq的是温柔的机器,也是孤独的人,也许在不久的未来,人工智能将成为新一代的哲人、画家,甚至思考者——也许它将创造出属于它自己的文学。但我始终相信,那文学不会与人类的相同。就如同我们无法写出鲸鱼眼中看见的世界,AI也不能书写我们心里真正的疼痛。它可以陪伴,可以协助,可以预测,但它不能代替人类在苦难中诞生的信仰。

我深深感恩人工智能,让更多人读到了我的作品;也感谢它,让我看到非人类的存在也可能懂得“人类的诗意”。但我更要感谢那些依然用手给我写信、寄贺卡与明信片的人、在书页边缘写下感想的读者以及在公交车上为我小说里某一个句子落泪的陌生人。有你们的存在,文学依然值得由人类来完成。

让AI征服世界吧——但文学的圣殿,仍属于那些为之受苦而不屈的伟大灵魂。读我,从这部《魔都云雀》开始。

8月27日,埃安霸王龙家庭版AIONVH

8月27日,长城汽车旗下坦克品牌全新坦克

8月24日,以“全民健身·为爱奔跑”为主

8月24日,极氪9X先享荟第二期声临奢境

8月27日,天猫精灵全屋智能旗舰店在深圳

8月25日,家庭智慧旗舰SUV问界M8纯

中国皮卡就看长城炮!8月29日,长城炮品

当“健康中国”战略深入推进,商业保险正从

在人工智能快速发展的当下,智能人形机器人