在当今竞争激烈的服装批发行业,物流环节的

“死亡并不总是终点,有时它只是历史的另一种形式。”——贝拉

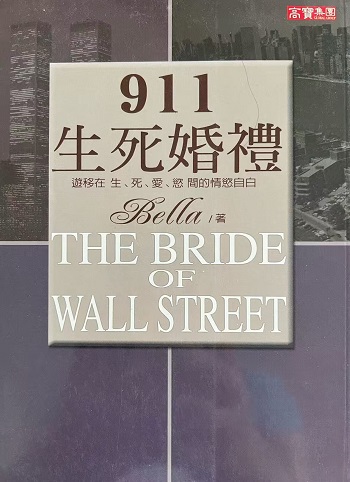

贝拉女士,我们先从一个最常被问及的问题开始——《911生死婚礼》是真实的吗?

贝拉:它是一部小说——但也确实是真实的疼痛。

911事件发生后,在相当长一段时间里难以置信,那年冬天我在多伦多,零下二十度。我们母女围在火炉旁,探讨这场摧毁了文明的灾难;我妈妈鼓励我写作,她知道我小时候就有作家梦,但我从来没有写过小说,她说你不用写灾难本身,写发生悲剧后人类如何学会重新去爱,从爱一个人开始爱这个世界。我沉淀酝酿了大半年,五月底开始,我用17天写完,一气呵成、没有回头看一下,也不懂如何修改,然后就发电子邮件给了未曾谋面的白烨老师。他收到后只回复了一句话:“写情的高手”,两个月之后,也就是911事件一周年之际,它就出版了,在新浪中心首页连载,引来万条留言,成了畅销书。很多人以为这是我的亲身经历,我一概否认,但后来我懒得去解释了。人们想要相信什么,就会相信什么。

那您当时的真实经历,对这部小说有影响吗?

贝拉:当然。文学无法凭空而生,它总有一部分是从作者的生命经验里走出来的——就像树叶中的光,是从缝隙里透过来的。

2001年,我的一个朋友在世贸中心遇难。他是那种很少被写进灾难新闻中的人,一个安静的、有文学气息的金融专家,是他带我走进普鲁斯特的世界,让我读懂玛德琳蛋糕中的时间之河。他曾在钢铁丛林中带我穿越沉默的缝隙,聆听华尔街黄昏下的孤寂。那天,我怎么也打不通他的电话,看到电视上那栋楼倒塌,我几乎昏厥……他的消失让我无法释怀。《911生死婚礼》里,那场原本应该举行的婚礼,那个等待爱人归来的女子,某种意义上,是我对他、对所有失去生命的灵魂写下的悼词。

所以,《911生死婚礼》是一场用文字完成的“婚礼”?

贝拉:是一场“婚礼-葬礼”交织的仪式。是我为所有无法发声的灵魂写下的告别。

我想象一位女孩站在曼哈顿街头,烟尘弥漫,等着一个再也不会回来的人;她没有大喊大叫,却奔向火海,最终,她站住了,静静地,仿佛所有的声音都被埋进废墟。我觉得,人类在真正的苦难面前,其实没有那么多激烈的情绪,有的只是沉默。而沉默本身,就是最深的哭喊。911之后,很多罹难者家人来悼念,他们站在废墟前,面无表情,比起哭得声嘶力竭的悲伤,那种疼痛是钻入心底的。无声、哭不出是悲痛的最深等级。

据说这部作品简体与繁体版不一样,是这样吗?当年曾引发过电影版权的轩然大波,到底发生了什么?

贝拉:是,国内简体版把激情段落与宗教信仰描述删了;等我完成手上几本新书出版后,再去重新润色几部旧作。

关于版权风波是这样的:《911生死婚礼》三部曲在台湾出版后,一场由一名“台独”背景评论人曹某青发起的文化攻讦悄然登场。他以惯技挑衅,将矛头直指新加坡SNP北京出版中心负责人安波舜,指其借“天价版权”操弄舆论、以版权为幌炒作图书销量。此文一出,京城文坛风声鹤唳,因为众多曾为该书撰文的清华、北大与中国社科院的顶流学者们也被逐一点名,硝烟味浓如纸上开战。荒诞的是,那时身在洛杉矶的安波舜正与好莱坞电影投资公司商谈改编事宜,而我——那个远在冰封多伦多、围坐炉火旁写稿的小说作者——竟也无辜“入戏”,殊不知,那时我与安老师素未谋面,影视版权早交由出版方SNP全权代理,此番莫名“被牵连”,恰如炉边读书,忽闻窗外流弹穿墙,令人哭笑不得。

事后方知,此人在美靠“台独”资助行文,笔锋虽疾,逻辑却如盲人夜行,前句设障,后句自绊。昔日他亦曾以同样声调怒斥杨澜夫妇等多人,不值一哂。而他那次确实看走眼了,安波舜属于那少有理想主义的出版人。翌年,由他一手策划的《狼图腾》问世,其图书与中法合拍电影双双大获成功,成为国际华文出版界迄今难以复制的奇迹。

实则,版权售出而项目搁浅,乃全球惯常——从好莱坞到宝莱坞,从巴黎到上海,无非浮沉一梦。一个故事若能被理解,已属万幸;若能跃上银幕,走入世界,则是命运难求的偶然恩典。

有读者说,《911生死婚礼》“太过真实”,甚至不像小说,您怎么回应这种评论?

贝拉:我觉得这是一种非常高级的误会。

很多人对“小说”有种误解,认为它必须充满离奇、幻想、戏剧性。但我相信小说最核心的力量,在于它能承载真实情感、历史创伤与人类经验。当虚构的文本能让人流泪、相信、甚至怀疑现实,那么它就已经跨越了文学的边界。

有人在签售会上给我看一张褪色的华文报纸剪报,上面写着“华尔街精英与女作家的未竟婚约”,我愣住了。那一刻我才意识到:当作家把自己所有的悲悯倾注进一个虚构故事时,现实会自动为它补上背景。

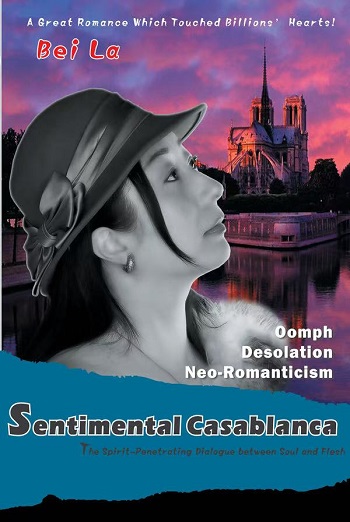

您笔下常有一种朦胧的“她”与“我”交织的结构。这是一种有意为之的文学手法吗?为什么以贝拉为笔名?

贝拉:对女性作家来说,这几乎是不可避免的。“她”是“我”的倒影,是我内心最深处那个永不会被现实压垮的自我。《911生死婚礼》是我第一部小说,我用“贝拉”笔名创作,这个名字,既是神圣誓约的回响,又是我记忆深处某段岁月的钥匙。它唤醒了我初到多伦多时的片段:55号伊莎贝拉街,一条静谧的街道,一栋极其温馨舒适的酒店公寓,窗外无声飘落的雪,心中有一团暖火在轻轻跳跃。那段日子,像北国长夜中亮着灯的窗,白雪皑皑,孤独而澄澈,似梦非梦。

其实,我一直在与“贝拉”这个名字对视。它曾是我笔下塑造出的角色,也被我用来区分写作与生活的不同世界;可如今,到处都是“贝拉”——影视剧里的吸血鬼,剧本杀中的杀手,AI生成的千奇百怪的女孩……这些影像让我感到一种陌生。最近我正在想:当中文版新书出版的时候,是否应该用回自己的本名?

听说您曾想放弃写作,是疫情经历重新找回了创作的激情?

疫情之前的十多年里,我大多生活在上海与东京——两个喧嚣而华丽的城市。在这样的都市日常中,我渐渐丧失了对苦难的敏感与对疼痛的真实感知。甚至连我自己都不得不承认,在早期创作的《犹太人在上海》系列中,前两部是肤浅的,情感与历史都流于表面。这种自觉让我长久陷入焦虑:我渴望沉下去,而不是漂浮在人潮的表面。

那十多年里,我一直在写作,与周遭环境抗争,也与内心的混沌反复和解。但我几乎完全放弃了出版的欲望,只是默默积累——写下了两百多万字,如同把一座沉默的火山藏在身体里。

直到疫情降临。旅行骤减,宴席散尽,生活倏然静止,我忽然重新听见了文学的声音。死亡、隔离、脆弱、失联……这些曾经被个体独自承受的创伤,忽然成为了全球性的集体经验。那一刻,我仿佛又回到了2001年那个清晨——那个让我写下《9·11生死婚礼》的激情。我重新意识到:文学依然有它的位置。哪怕它做不了什么大事,但至少可以安放人们的恐惧与悲伤。

于是,我完成了《魔都云雀》《海上金殿》,也从那两百多万字的山体中,提炼出《舟山路59号》和《贝拉日记》。这些作品以音乐与文学的双重结构回应瘟疫、战争与离散的主题,它们不止书写创伤,更尝试触摸文明、救赎与世界的修复。归根到底,它们属于一种人道主义的文学回响。

现在回看当年的“911”,您最深的记忆是什么?

贝拉:是一杯黑咖啡。

那天早晨,我像往常一样打开电视,却看见双塔崩塌的一瞬。纽约的心脏仿佛被掏空。我瘫坐在沙发上,咖啡冷掉,整个世界仿佛静止。

我无法描述那种感受。它不是恐惧,而是一种缓慢坍塌的悲伤。仿佛你的世界某个熟悉角落,突然永远消失了。

后来我明白,那天我失去的不只是一个朋友,更是我对“时间会带来答案”这种信念的终结。那之后,我才开始真正地思考文学呈现苦难的力量。

您的小说里有很多关于“涅槃”的意象。您相信重生吗?

贝拉:我相信记忆可以带来重生。不是说我们可以回到过去,而是说,我们可以赋予过去新的意义。在世贸废墟上洒满玫瑰,在小说中为逝者办一场婚礼——这些,都是我对生命的回应。

文学不是逃避现实的手段,它是我们对历史和人心的凝视。它是一种不愿妥协的悲悯,一种持续发光的信仰。

记者手记: 采访结束时,贝拉站在窗前,望着初秋的温哥华市中心海港,阳光落在她肩头,像她文字里的光——不刺眼,却穿透人心。她说:“我只是借用别人的杯盏,盛放我自己的悲欢。”这句话久久萦绕在我心头,或许,这正是文学与人道主义之间最深的连接点。

《911生死婚礼》三部曲已成为贝拉最初显现的人道主义文学作品;无论现实是否如纸页所写,贝拉笔下的那些“存在过的灵魂”,终将长眠于人类的集体记忆中。

在当今竞争激烈的服装批发行业,物流环节的

诚邀各行各业的同仁、朋友及所有关注智能显

为切实加强蜂产品质量监管,保障消费者权益

9月6日,钱塘江南岸的杭州国际博览中心热

在我国推动数字经济与实体经济深度融合的背

继今年一季度重回增长区间后,公募FOF的

9月8日,北部湾港(000582.SZ)

打造全国首个新质生产力综保区,开启首都开

2025年9月7日,阿维塔科技在德国慕尼