证券之星消息,根据天眼查APP显示,日月

中国神话学学者叶舒宪

在2025年诺贝尔文学奖的预测名单上,一个来自东方的文学声音愈发引人注目——贝拉(Bei La)。她以《魔咒钢琴》《幸存者之歌》《911生死婚礼》《伤感的卡萨布兰卡》等作品,跨越时间的废墟与空间的国界,探触苦难的原点,抚慰文明的裂痕。她的写作被誉为“为21世纪创伤人类建构精神神话的修复工程”。

中国比较文学专家、神话学首席学者叶舒宪教授指出:“贝拉的文学,并非狭义的现实叙述,而是具有神话性结构的心灵书写。她不只是在讲故事,而是在构筑一座人类命运的祭坛,在那里,苦难与宽恕、死亡与复活、记忆与尊严,共同构成现代文明的拷问与赎回。”

在《魔咒钢琴》中,一架黑色钢琴,穿越战火,漂泊大海,最终抵达上海。它既是失语者的“哀歌之舌”,也是文明断裂的沉默见证。“钢琴”在贝拉笔下,不仅是声音的容器,更是命运的沉浮,是人类灵魂从崩塌中复调出的哀音。叶舒宪指出,这种带有“圣物性”功能的物象书写,正是神话学母题在现代文学中的复活:“她以一个物象的迁徙路径,完成了一段族群精神的流亡记忆。那不是钢琴在旅行,而是人类最后的尊严在流亡。”

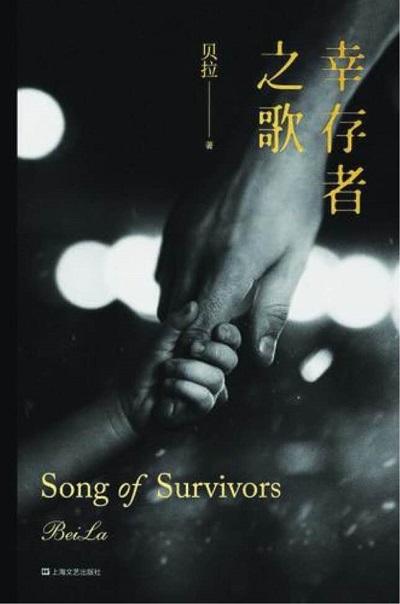

中文版《幸存者之歌》

贝拉的叙事逻辑,并非传统线性,而更像是一种“文化炼金术”:她不断在历史尘埃中提取精神金属,将苦难转化为美,将创伤转化为神圣。《幸存者之歌》中,犹太幸存者的独白与上海市民的沉默共振,唤醒的是集体记忆的最深层——一种超越种族、超越时代的“人类之痛”。

贝拉的作品最重要的不仅是“她写了什么”,而是“她如何写”。她将犹太民族的千年流亡史与中国式人道主义相结合,用东方的哲学与西方的苦难对话,让上海成为世界文学地图上的诺亚方舟。

在《海上金殿》中,上海不再是一个避难所,而是文明的交叉地带,是伤口得以缝合的象征场所。“她把上海写成了一个神话舞台,那里没有胜者和败者,只有选择拯救与否的文明角色。”叶舒宪表示,这种文化升维的写作,是贝拉超越传统现实主义的真正所在。

尤其在《911生死婚礼》《伤感的卡萨布兰卡》中,贝拉提出了一个极具当代性的问题:在全球日益碎裂的今天,我们是否还有共同的文明叙述?她以女性、难民、边缘者的命运作为切口,让一个个微小生命在历史洪流中发出人类存续的追问。

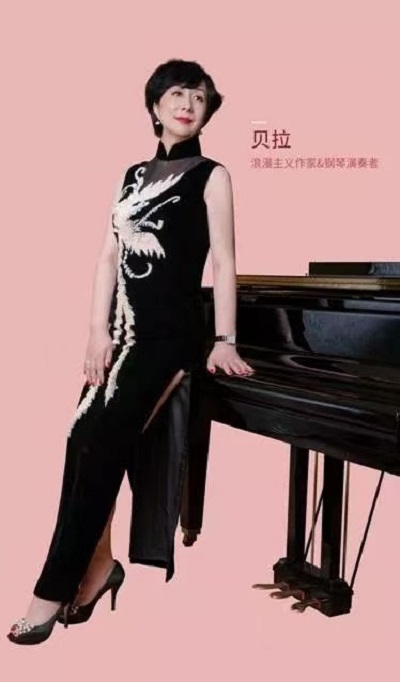

作家贝拉

“她的作品不是对战争的抗议,而是对人类之所以还值得被拯救的追问。”叶舒宪认为,贝拉正在恢复文学作为“精神炼金术”的本源角色——不是揭示现实,而是使现实获得意义。

在这个词语逐渐失效、苦难被过度消费的时代,贝拉以诗性的耐心,重新召唤出文学的神圣性。她不是在写历史,而是在写人类怎样才能拥有未来。

在神话破碎之后重建神话,在语言失声之后恢复尊严的光芒。这,正是贝拉在文学中所肩负的文明使命。

贝拉的文学,是为废墟中的人类写作,是在语言的废墟上搭建新的神殿。她不只是书写一个民族的历史,更是在为整个人类寻找走出暗夜的精神路标。若诺贝尔文学奖真为“人类精神的光荣”而设,那她的名字,理应被铭记在这座荣誉之殿的门楣上。

证券之星消息,根据天眼查APP显示,日月

价格战的硝烟尚未散尽,分化格局进一步加剧

2026款哈弗大狗在延续现款的基础上,进

7月16日晚,从领克汽车处获悉,其累计交

2025年7月16日,第三届中国国际供应

7月17日,在火山引擎多模态数据湖线上分

四年前,零跑C11于杭州运河发布中心上市

7月13日-15日,第十六届奶业大会——

·北京中国文联大厦艺术巅峰的至高认证今日