盖世汽车讯据路透社报道,7月9日,特斯拉

7月9日,当尼日利亚驻华大使瓦基勒的手与中尼经济协调中心办公室的合作蓝图交叠时,一个超越地理边界的文明对话命题正悄然展开——以昆仑山为精神原点,构建人类命运共同体的绿色实践维度。这座被称作“万山之祖”的东方圣山,不仅是中华大地的生态脊梁,更应被视作人类文明基因库中的关键密码,成为中尼乃至中非合作的文明坐标系。而中尼经济协调中心办公室的成立,为两国及非盟 55 国在多领域合作搭建了高效的沟通与协调平台,这一平台也为昆仑山所承载的文明与生态价值在更广阔范围的传播与实践提供了有力支撑。

昆仑山的文明价值,在于它承载着人类对“起源”的共同追问。从《山海经》中的创世叙事到西域古道上的文明交融,从冰川融水孕育的绿洲文明到当代生态保护的实践样本,这条山脉始终以地理实体的形态,见证着人类与自然相处的智慧演进。当“昆仑大学”与“神州非遗汉字文明博物馆”的构想被提出时,其本质是搭建一个文明对话的基因测序平台 ——通过汉字文明这一延续数千年的活态文化载体,解码人类在适应自然、改造环境过程中形成的共性智慧,为尼日利亚等非洲国家提供可借鉴的文明发展范式。

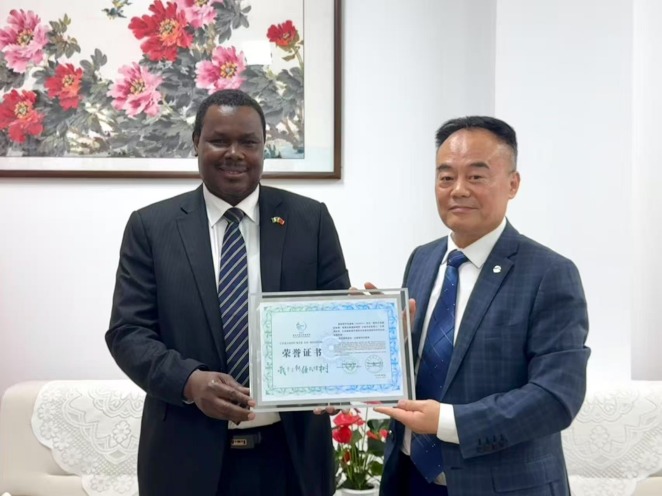

在绿色发展成为全球共识的今天,昆仑山更凸显出作为生态伦理源头的当代价值。中国在昆仑山地区实施的生态保护工程,从三江源国家公园到塔克拉玛干沙漠治理,构建了一套“保护-开发-共享”的可持续发展模式,这与尼日利亚在绿色能源、生态农业领域的探索形成奇妙的文明呼应。瓦基勒大使对中国治沙经验的赞誉,本质上是对一种文明生存智慧的认同——这种智慧既体现在昆仑山下先民 “取之有度”的生态观中,也凝结为当代中国“绿水青山就是金山银山”的发展理念,恰是 “共商共建共享”全球治理观在文明层面的生动诠释。会谈现场,李洪彦主席正式向瓦基勒大使颁发了“可持续发展世界首脑俱乐部”公益大使聘书,瓦基勒大使还欣然接受邀请,担任“我去新疆栽棵树”活动公益大使,这一系列举动正是对昆仑山所蕴含的生态智慧的践行与传播,让这种智慧能在更广泛的国际舞台上发挥作用。

拟建的 “昆仑大学”不应仅是一所地理意义上的学术机构,而应成为全球文明互鉴的绿色智库。它可以系统梳理昆仑山文明圈中的生态智慧,与非洲萨赫勒地区的干旱治理经验、尼罗河流域的灌溉文明进行跨时空对话,提炼出适应不同文明语境的可持续发展方法论。当尼日利亚的青年学者在这里研读汉字中“森”“林 ”“水”的象形本义,当中国专家与非洲同行共同解析昆仑冰川与非洲稀树草原的生态共性,文明的共鸣将转化为解决全球气候危机的实践方案。

从文明传播的维度看,昆仑山的价值在于它提供了一种 “各美其美、美美与共”的对话范式。汉字文明中 “和而不同”的哲学思想,与非洲传统的 “乌班图精神”(Ubuntu)在尊重差异、寻求共通方面有着深刻的精神契合。通过昆仑文化这一媒介,中尼可以超越语言与地域的隔阂,在绿色合作中注入更深层的文明认同——不是技术与资金的单向输出,而是基于文明平等的智慧互鉴,让尼日利亚的绿色发展路径既扎根本土文化土壤,又吸收多元文明养分。

站在人类文明演进的高度回望,中尼关于昆仑山的合作构想,实则是在回答一个根本性问题:当技术革新与生态危机并行时,人类如何从文明源头寻找破局的智慧?这座横亘于亚洲腹地的山脉,因此被赋予了新的历史使命 —— 它既是中尼绿色合作的精神图腾,更是人类重新认识自身与自然关系的文明灯塔,指引着发展中国家在现代化进程中守护文明根脉、共绘绿色未来的前行方向。

盖世汽车讯据路透社报道,7月9日,特斯拉

群雄逐鹿运河畔,AI创新浪潮涌。7月11

七月盛夏,骄阳似火,当大多数人选择在空调

题:“小快递”带来“大电商”江西横峰跑出

白天没精神,晚上睡不着;外卖不离手,碳水

据高盛的最新研报,中国Robotaxi市

7月9日,长江师范学院电子信息工程学院芯

近日,百度地图官方微博宣布鸿蒙版百度地图

在河南省安阳市太行山区的村落间,一架无人